- 公開:2021年08月16日

- 更新:2021年08月16日

中古品のアップサイクル事業を皮切りに、合弁会社設立を予定―サステナブルをテーマとしたスピーディーな共創の実態に迫る

株式会社ユーズドネット

- その他

- 課題解決No.11「住み続けられるまちづくりを」

- 課題解決No.12「つくる責任つかう責任」

- 事業提携

- ジョイントベンチャー設立

- ラボ設立

- 新市場の模索

- 中小企業

- テストマーケティング

近年ではSDGsの浸透を背景に、サステナビリティの向上やサーキュラーエコノミーを意識した活動をスタートさせる企業が増えている。また、自社だけの取り組みとして終わらせるのではなく、オープンイノベーションによって各社のリソースやアセットを組み合わせることにより、さらに効果的・本質的・包括的な取り組みへと昇華させるためのチャレンジを始める企業も登場している。

今回ご紹介する株式会社スタイルエージェントと株式会社ユーズドネットの両社も、サステナブルをテーマとする事業を推進するためにオープンイノベーションを志向し、共創相手を探すために活用していたAUBAを通じて出会っている。年内中には2社による合弁会社の設立も予定されており、すでに様々な形で共創の成果が見え始めているという。

アパレル店舗の販売代行をメイン事業とするスタイルエージェントとリユース/リサイクル事業で30年以上の歴史を持つ浜屋グループの一員としてリユース品の販売を手がけるユーズドネット。両社が進めようとしているサステナブルをテーマとする共創とは、どのような取り組みなのか――。

両社が手を組むに至った背景やお互いが共創相手に感じている魅力、今後の展望、共創を円滑に進めるために心がけているポイントなども含め、両社のキーマンにお話をうかがった。

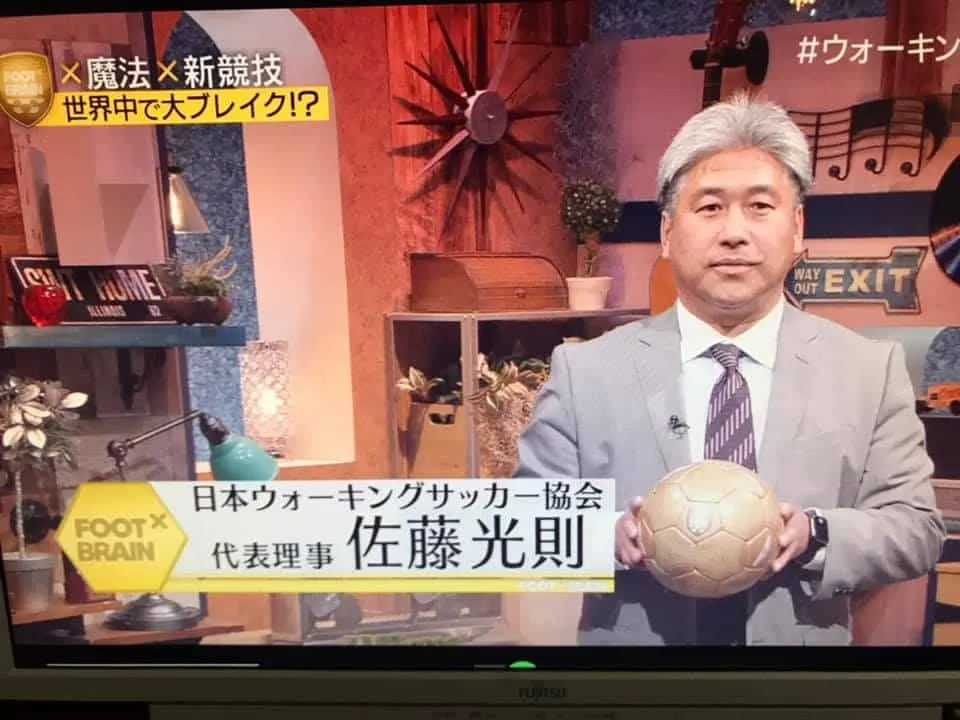

▲株式会社スタイルエージェント 代表取締役 奥谷隆幸氏

▲株式会社ユーズドネット 小林一平氏

スタイルエージェント×ユーズドネットによる共創プロジェクト概要

AUBAを介して出会った両社は、2021年9月に有楽町マルイにてイベントを開催、浜屋グループの倉庫にあった中古品をアップサイクルした商品を販売するという企画が進行している。さらに、スタイルエージェントがアパレル専門学校で行っている講義に、ユーズドネットのメンバーが参加。サステナブルにフォーカスした講義を行う。

そして、2021年中には合弁会社設立も計画しており、什器等のレンタルサービスやアップサイクル製品を海外向けに展開する事業などを手がける予定となっている。

SDGsやサステナブルは一社で取り組めるようなテーマではないと考えていた

――最初に、両社の事業内容について教えていただけますか?

スタイルエージェント・奥谷氏 : 当社は全国で100店ほどのコスメ・アパレル系店舗をお預かりし、販売代行事業を担っています。その他にも販売特化型の人材紹介サービス、フレッシュジュースなどの飲食業、神戸市で介護予防のフィットネス事務所を運営するなど、幅広い事業を展開しています。

また、ファッション・アパレル系メーカー様とのネットワークを活かし、内閣府が設置する「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」内で分科会運動プロジェクト【「project(Re:II)」】を立ち上げ、数十社の企業様とサステナブル思考を前提とした様々な活動を進めています。

ユーズドネット・小林氏 : 当社が所属する浜屋グループでは、全国17拠点にヤードを構え、家庭やオフィスの家具・家電を中心とする不用品の買い取りを行っています。買い取った商品は東南アジアや中東、アフリカ諸国の発展途上国へ販売しており、年間2400コンテナ分の中古買取品を輸出しています。

ユーズドネットは、浜屋グループで買い取った中古品の中でも比較的付加価値が高く、国内でも流通が可能な商品だけを回収し、「ヤフオク!」などのオークションサイトを通じて販売しています。

――両社はAUBAを通じて出会ったとのことですが、他社とのオープンイノベーションに取り組もうと考えられた背景について教えてください。

スタイルエージェント・奥谷氏 : 他社様との協業自体は以前から行っていましたが、当社のメイン事業は店舗の販売代行という黒子的な役割であるため、積極的に表舞台に出ていくことはありませんでした。

ただ、昨今では新型コロナウイルスの影響もあり、SDGsやサステナブルに関するテーマが、これまで以上に注目を集めています。当社としても、これらの領域でチャレンジをする必要性があると感じ、オープンイノベーションの可能性を模索しようと考えました。

ユーズドネット・小林氏 : 当社はこれまで一貫してリユース事業を展開してきましたが、スタイルエージェントさんと同じく、時代的な背景からSDGsやサーキュラーエコノミーに関する取り組みを進めていく必要性を感じていました。

しかしながら、SDGsやサーキュラーエコノミーは社会・環境に対する様々な取り組みが必要になるため、私たち一社だけで解決できるようなテーマではありません。そこで他社様と協力して進めていくことで、当社の強みやリソースを活かせる形で貢献しようと考え、オープンイノベーションに取り組むことを決めました。

――スタイルエージェントさんからユーズドネットさんにお声がけされたとお聞きしていますが、最初のきっかけについて教えてください。

スタイルエージェント・奥谷氏 : サステナブルをテーマとした取り組みに関して、今までは自社の事業と関わりの深かった洋服や雑貨など、ファッション周辺でのリサーチを進めていました。そうしたなか、中古品や中古市場についての知識を深めていくうちに、テーブルや椅子などの什器、玩具なども洋服や雑貨と同じように”大量の製品が捨てられている”という課題があることを知りました。

そこで私たちはファッション以外の領域にも取り組みを広げていきたいと考え、什器や玩具、家具、家電などの中古品を扱っている企業様を探していたのです。そんなときにAUBAに登録されていたユーズドネットさんを知り、アプローチさせていただきました。

――奥谷さんからのアプローチを受け、小林さんはどのように感じましたか? スタイルエージェントさんにどのような印象をお持ちになりましたか?

ユーズドネット・小林氏 : 当社は昔から様々な製品を買い取って新品よりも廉価な製品として販売してきました。言葉を選ばずに言えば「商品を集めて右から左に流していく」というビジネスをしていたわけですが、昨今のSDGsやサーキュラーエコノミーの文脈の中で考えると、今までダウンサイクル的に扱ってきた製品の価値を向上させるような取り組みも進めていく必要があると認識していました。

しかしながら、「どのように取り組み、どのような形で世の中にリリースし、アピールしていくか」というノウハウが自社内に存在しなかったことが課題でした。そんなときに奥谷さんにお声がけいただいたのですが、スタイルエージェントさんは、まさに当社に足りていなかったノウハウを持っていらっしゃると感じたのです。

大量の商品・物量という当社のリソースとスタイルエージェントさんのノウハウを組み合わせることで、素晴らしい相乗効果を生み出せるのではないかと思いました。

倉庫の中は宝の山。高い付加価値をつけて販売できる中古品があふれていた

――AUBAを通してコンタクトを取られた後、両社はどのように取り組みを進められていったのでしょうか? ファーストステップについて教えていただけますか?

スタイルエージェント・奥谷氏 : まずは埼玉県東松山市にある浜屋グループさんの倉庫内を見学させていただいたのですが、少し手を加えるだけで高い付加価値を付けて販売できるような中古品が数多く置かれていたことに衝撃を受けました。

家具や家電、什器はもちろんですが、何百本という数のギターが並んでいたことにも驚きました。こけしや茶箱のような伝統工芸品も多数あり、「こんなに素晴らしいものならアンティークとして販売できますよ!」と、その場で話が盛り上がったことを覚えています。私たちからすれば浜屋グループさんの倉庫は宝の山だったんですよ。

――東松山の倉庫には、どのくらいの中古品が置かれているのでしょうか?

ユーズドネット・小林氏 : 倉庫内のアイテム数については何とも言えないのですが、東松山の本店だけでも1日で40フィートのコンテナ(畳17帖分の広さ)3本分の中古品を取り扱っていますし、全支店で考えると年間で40フィートコンテナ2400本分の中古品を取り扱い、海外に輸出しています。

▲日々、多くの商品が集まってくる浜屋グループの倉庫(埼玉県東松山市)

――奥谷さんは浜屋グループの倉庫内の中古品を「宝の山」と表現されました。奥谷さんがそのように反応されたことについて、小林さんはどのように感じられたのでしょうか?

ユーズドネット・小林氏 : 私たちは中古品を見慣れているので特に何も感じていなかったのですが、奥谷さんからご意見やご感想を聞かせていただき、「そういう見方があるのか」「そんな捉え方もあるのか」と、自分たちが取り扱っている中古品の真価について改めて気付かされた思いがしました。

また、商品の見せ方や売り方に関しても、その場で様々なアイデアベースのご提案をいただけたので非常に参考になりました。奥谷さんが話された「こけし」「茶箱」などの伝統工芸品についても、スタイルエージェントさんが伝手を持っている協業者の皆さんと一緒に、何か新しい取り組みができるのではないかと思いました。

アップサイクル品の販売を皮切りに、年内には合弁会社設立も計画

――続いて実際の共創についてお聞きしていきます。先ほどもお話に出てきた家具や什器、伝統工芸品などに関する取り組みはどの程度進んでいるのでしょうか?

スタイルエージェント・奥谷氏 : 2021年9月中旬には西武池袋本店内にポップアップショップを出店し、浜屋グループさんの倉庫にあった中古品をアップサイクル(※)した商品を販売するという企画を進めています。

一般消費者向けの商品を5〜10アイテムほど用意したいと考えているほか、店舗作りのために活用する机やラック、棚などもアップサイクルした中古品になるので、それらの什器を他のお店にも貸し出す想定で展示するなど、一種のショールーム的な場として活用していく方針です。

※アップサイクル…サステナブル(持続可能)なものづくりの新たな方法論のひとつ。 従来から行われてきたリサイクル(再循環)とは異なり、単なる素材の原料化、その再利用ではなく、元の製品よりも次元・価値の高いモノを生み出すことを最終目的とする。

――浜屋グループの中古品をアップサイクルして販売する場が都心にできるということですね。

スタイルエージェント・奥谷氏 : そうですね。また当社は、文化服装学院でサステナブルとファッションに関する講義を行っています。学生さんに着物や洋服の端切れを活用して洋服を作ってもらうのですが、それらの素材を浜屋グループさんにご提供いただくことも考えていますね。

さらに、「リユース/リサイクルの現場で着物や洋服がどのように扱われているのか」、「年間でどのくらいの衣類が捨てられていて、そのうちどのくらいの量が中古市場に回ってくるのか」など、ユーズドネットの皆さんに、現場感に基づいたサステナブル観点での講義をしていただくことも企画しています。そして年内中には、両社で合弁会社を作る計画も進めています。

――スピーディーな共創が進んでいますね。合弁会社設立とのことですが、どのような事業を行うのでしょうか?

スタイルエージェント・奥谷氏 : 合弁会社では、現在のところ二つの事業を展開する予定です。一つはBtoBの事業です。当社は飲食店も運営しているのでリアルにわかるのですが、店舗を立ち上げるには相当な費用がかかります。椅子やテーブル、その他もろもろの什器を揃えるだけでもかなりのお金がかかってしまうのです。

そこで、私たちがアップサイクル・リサイクルした什器をリーズナブルな価格で店舗にレンタルするような事業を展開しようと考えています。今後、サステナブルな社会を迎えるにあたり、そのようなアップサイクルされた什器を活用いただくことで、店舗側にとってのイメージアップにもつながると思っています。

もう一つはBtoC的な観点での事業になります。浜屋グループさんの倉庫に置かれていたようなアンティーク品や日本の伝統工芸品を、当社がネットワークを持っている伝統工芸に関わる方々と一緒にアップサイクル、あるいはリモデルし、それらの商品を海外で販売していこうと考えています。浜屋グループさんの方でも以前からフランスでショップやショールームを作る構想を練られていたので、今後は一緒に取り組みを進めていこうという話になっています。

基本的にはこれら2つの事業をメインに考えていますが、その他にも後継者不足に悩む地方の伝統工芸を支えるべく、全国から後継者を募集して育てていくような取り組みにチャレンジしようという話も持ち上がっています。

――なるほど。今回の共創によって海外市場を切り開くことができれば、両社にとっての大きな事業拡大・マーケット拡大にもつながりそうですね。

ユーズドネット・小林氏 : 先ほど奥谷さんに話していただいたフランスでの展開ですが、現在でも商品自体は送っているんです。私たちがこけしをたくさん送ったら、向こうでちょっとした「こけしブーム」が起こったことがあったのですが、海外でも日本の伝統工芸品の人気は上がってきています。

ただし、この流れをさらに推し進めていくためには、今までのように単純にモノを送って、現地の業者さんに対して販売するだけでは不十分だと思っています。当然、現地でのプロモーションなども必要になると思うので、ここから先の展開をスタイルエージェントさんと一緒に取り組んでいけることに期待感を持っています。

スムーズな共創に必要なのは、”正直な情報開示”と”相手に対する誠実さ”

――これまでの話をお聞きしていると、両社のビジョンが合致していることで共創が非常にスムーズに進んでいるように見受けられますが、共創を進めるにあたっての障壁・ハードルのようなものはあったのでしょうか?

ユーズドネット・小林氏 : 今のところ共創において障壁を感じるような場面はありません。ただ、私たちの方にノウハウがないものですから、現時点ではスタイルエージェントさんにリードいただいている側面が強いと感じています。

とはいえ、いつまでも「おんぶにだっこ」ということではなく、私たちとしても今回の共創やプロジェクトを主体的に進めていく意識を持ち、積極的なスタンスで取り組まなければならないと考えています。

――共創をスムーズに進めるために心掛けていることはありますか?

ユーズドネット・小林氏 : 共創を進めるにあたっては、”お互いの信頼関係”や”相手に対して誠実であること”が何よりも重要であると考えています。自分たちが持っている情報やリソースについて正直にお伝えすることはもちろんですし、「どこまで一緒にできるのか、どこからは一緒にできないのか」といったラインをしっかりと共有し合うことも大切だと思っています。

スタイルエージェント・奥谷氏 : 先方のことを自分なりに勉強して、理解する努力が必要だと思います。先ほど小林さんが情報開示の重要性について触れられましたが、「こんな情報が欲しいです」と言わなければ、勝手に相手から出てくるものではありませんからね。

まずは相手について知り、何が欲しいかを伝え、お互いを見せ合うことが重要です。そうすることで双方の強みや足りないものが見えてきますし、お互いを理解し合えるようになります。両者のできること、できないことを認め合うことができれば、「お互いに補い合っていきましょう」という感じで、ビジネスライクではないお付き合いが進んでいくような気がします。

また、誠実さということで言えば、東松山市の浜屋グループさんの倉庫を訪問させていただいた数日後に、小林さんから手書きで感謝のお手紙をいただきました。ここ数年、手書きの手紙をいただくこともなかったので、それだけでファンになってしまいました(笑)。企業と企業の共創=オープンイノベーションと言っても、結局のところ最終的に大切なのは”人と人”なんでしょうね。

取材後記

利益追求を宿命付けられている企業にとって、SDGsへのコミットやサステナビリティに関する取り組み、サーキュラーエコノミーの推進は、言葉で語る以上に難しいテーマであることは間違いない。しかし、スタイルエージェントとユーズドネットの両社は、互いのノウハウとリソースを組み合わせることで、同分野に関する理想的な共創を実現しようとしている。

インタビューの中で奥谷氏と小林氏が語っていたように、互いの会社の強みと弱みについて理解した上で情報開示を行い、両社のキーマン同士が誠実さ・正直さを持って向き合うことがオープンイノベーションを成功させるための重要なポイントであると言えそうだ。今後もサステナブル社会をリードする両社の取り組みに注目していきたい。

(編集:眞田幸剛、取材・文:佐藤直己)