- 公開:2023年08月07日

- 更新:2023年08月07日

自社市場の壁とプロダクトの壁。双方が補い、新たな市場への開拓とプロダクトの進化を実現した共創の歩みとは?

株式会社COLORS

- 画像AI

- プロダクト(製品)共同開発

- 事業提携

- 新市場の模索

- テストマーケティング

大阪で土地家屋調査士業を手がけるCOLORSは、業務上の必要から戸籍謄本をAIで読み取り、家系図を自動生成(特許技術)する独自のシステム『らくらく相続図』を開発した。当初は同業界を中心にシステムを提供していたが、確かな手応えと可能性を感じ、さらなる事業拡大を計画。しかしながら他業界へ進出する足掛かりがないことに課題を感じていた。

そこで、オープンイノベーションという手法を活用しながら課題を解決しようとAUBAに登録。これがきっかけとなり、リコーグループでイメージスキャナーの販売・プロモーションの共創パートナーを募集していた株式会社PFUとの出会いを果たした。

以降、両社はスピーディーに共創を進め、PFUのネットワークを活かしながら『らくらく相続図』の導入実績なども着実に積み上がっている。さらに、大企業への導入提案も進んでいるという。一方、オープンイノベーションに取り組むプロセスの中でCOLORSは社内が活性化され、社員には目に見える変化もあったという。

――そこで今回、COLORS代表の中村章吾氏にインタビューを実施した。共創はどのように進められ、社内にはどのような変化が起きたのか?詳しく話を聞いた。

※各社PRページ

・株式会社COLORS https://auba.eiicon.net/projects/34771

・株式会社PFU https://auba.eiicon.net/projects/29661

<取材対象者>

▲株式会社COLORS 代表取締役 中村章吾氏(写真真中)

2000年、JFD土地家屋調査士法人に入所。2010年に独立開業し、その後、土地家屋調査士法人COLORSを設立。一方で、ソフトウェア開発・販売を手がける株式会社COLORSを設立し、戸籍解析システム『らくらく相続図』をリリースする。同社の戸籍解析システムは、2021年に特許を取得している。

独自のソリューションのさらなる展開を見据え、共創に乗り出す

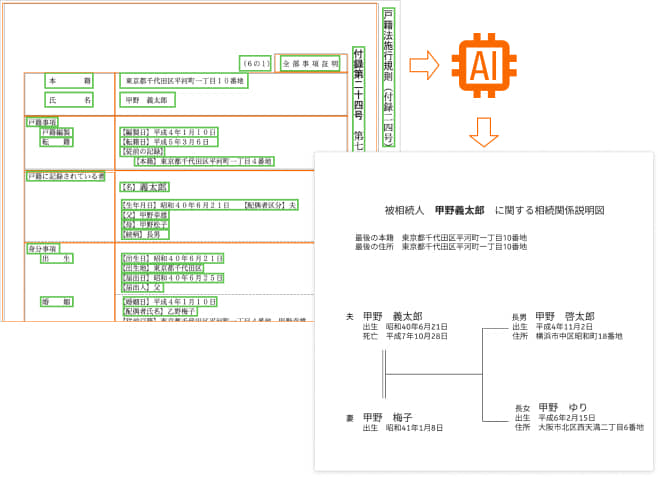

――COLORSさんは戸籍謄本をAI-OCRで読み取り、独自のロジック(特許技術)で家系図を自動生成するシステム『らくらく相続図』を作り上げました。なぜ独自にシステムを開発したのでしょうか。

中村氏 : 私たちCOLORSは、大阪で土地家屋調査士業を展開しています。土地家屋調査士は不動産登記を生業としており、お客様から土地や建物の調査、測量、申請手続きなどの依頼に対応しています。その中で、法務省から戸籍調査の案件が大量に寄せられました。

国内には30年以上放置され、名義が変更されていない不動産が多くあります。名義不明の不動産はインフラ整備のネックになっており、この問題の解決に法務省が乗り出す中、当社も戸籍調査に参入することになったのです。この時、戸籍謄本を読み取り、家系図を自動生成するシステムがないことに気づきました。そうしたシステムは既にあるだろうと考えていたので、少々驚きましたが、それなら自分たちで何とかしようと『らくらく相続図』を開発したのです。

――『らくらく相続図』は特許技術も取っていますが、どのような特徴があるのですか。

中村氏 : 戸籍謄本から相続図を作るシステムそのものは実はそれなりにあります。ただ、基本的には戸籍謄本を読み解きながら手入力していきます。らくらく相続図はAI-OCRで読み取り、自動で相続図を作成します。自動生成するのが特徴であり強みです。

――『らくらく相続図』は、まずは自社で使うことを目的に作り上げたシステムなのですね。次の段階として、オープンイノベーションに取り組むもうとしたのは何故ですか?

中村氏 : ご指摘の通り、最初は自社で使用し、次に同業者をはじめ、司法書士、弁護士、税理士など、相続に関わる専門家に紹介していました。その過程で確かなニーズや手応えを感じ、もっと認知を広めたいと共創に乗り出すことにしたのです。もともと共創を志向していたというよりは、次の展開を模索する中でオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」を見つけ、共創という手段に行きつきました。

▲戸籍謄本をAI-OCRで読み取り、独自のロジック(特許技術)で自動家系図 を作成する『らくらく相続図』

互いの事業や課題を十分に理解し、共創はとてもスムーズに進んだ

――AUBAに登録したのはいつごろですか?また、どのように共創パートナーであるリコーグループのPFUさんと知り合ったのですか。

中村氏 : 2022年の11月だったと記憶しています。登録後、AUBAでPFUさんを見つけてメッセージを送りました。タイミングが良かったようで、PFUさんからすぐに返信がありましたね。オンラインまたは対面で早速お会いしましょうということなり、当社としてはPFUさんがどんなものを扱っているか知りたかったので、早速、大阪から横浜にあるショールームにお邪魔させていただきました。

――業務用イメージスキャナー領域で世界的にも高いシェアを誇るPFUさんですが、なぜ同社に興味を持ったのですか。どのような点に共創パートナーとしての魅力を感じたのでしょう?

中村氏 : PFUさんは、「金融業界のお客様にPFUスキャナを広げるには、スキャナのハードウェア性能以外のアピールポイントが必要」という課題を抱えていました。その課題解決に当社がマッチすると考えたのです。

――実際にお会いして、どのような話をしましたか。

中村氏 : PFUさんは事前にHPなどを読み当社のこと良く理解してくれていました。何よりオープンイノベーションに慣れており、「こういう形で協業しましょう」と具体的な提案がありました。PFUさんは官公庁や銀行など、戸籍謄本を扱う事業者とも取引をしており、当社のシステムに可能性を感じているようでした。

――とてもスムーズに話が進んだ様子がうかがえます。

中村氏 : はい。PFUさんは戸籍謄本をスキャンするのに最適化されているスキャナーを保有していました。戸籍謄本はスキャンすると複写だとわかるように「複写」という透かし文字が入ります。透かし文字の位置は自治体によってさまざまで、文字が見えにくくなるケースも少なくありません。

しかし、PFUさんのスキャナーは透かし文字を除去し、AI-OCRに適した画像を生成する高度な画像処理機能を備えており、また、高い給紙技術で紙詰まりを防止します。戸籍謄本は重要書類ですので、安心して使えます。さらには外部のシステムと連携できるよう、アプリケーションからスキャナーを制御するためのSDKが提供されており、当社のシステムも簡単に連携できました。技術的な課題もほとんどなかったと言って良いほどです。

――共創を行う上での困り事はなかったということでしょうか。

中村氏 : 当社にとってオープンイノベーションは初めてのことで、慣れないことは多々ありました。しかし、これと言った困り事や障壁はありませんでした。PFUさんにはアライアンスを専門に担当する方がおり、この点も大きかったのだと思います。

▲PFUはドキュメントスキャナーの領域で約30年ビジネスを行っており、この分野の知見・実績・認知度については業界トップクラスと言える。

共創に取り組むことで、社内のメンバーが自負と自信を持つようになった

――その後、共創はどのように進みましたでしょうか。

中村氏 : 今年2月に東京都内の展示場でDXのイベントが行われ、当社も出展しました。その際、PFUさんからはデモ機を貸していただくと共に、担当者の方がお越しになり、来場者に使い方の説明などをしていただきました。ほとんど共同出展のようなものです。

――来場者の反応はいかがでしたか?

中村氏 : 出展されたソリューションの多くが経理をはじめとするバックオフィス向けのものでした。その中で、当社は相続に関するソリューションに特化しており、注目度は高かったと感じています。おかげさまで、複数の企業とは業務提携にもつながりました。

そのイベント以外でも、PFUさんからデモ機が貸し出され、提案の同行にも駆けつけてくれます。ありがたいのは、PFUさんの既存の取引先に当社を紹介していただいたことです。PFUさんとの出会いによって『らくらく相続図』の導入実績が増えており、当社単体では接点が持てなかったようなメーカーさんなど大企業にも提案ができています。

――PFUさんとのオープンイノベーションを進めることによって、社内にも変化は見られたでしょうか。

中村氏 : 大きな変化があったと感じています。特に『らくらく相続図』の開発メンバーは、PFUさんのような大企業グループと連携したことで、自らのプロダクトや技術、創造性などに自負と自信を持つようになりました。

『らくらく相続図』は既にリリースされていますが、ベータ版に近いところもあり、改良や改善、新機能の追加が欠かせません。そうしたことについて、メンバーから積極的な案が出されるようになりました。社内がとても活性化され、メンバーからは活き活きとした様子が感じ取れます。

――中村さん自身には変化はありましたか。

中村氏 : 変化というよりは、バイアスが取れたところがあります。オープンイノベーションでパートナーシップを結ぶといっても、当社のようなスタートアップと、例えば大企業が連携する場合は、どうしても上下関係のようなものが生じると考えていました。ところが、PFUさんとは同じ方向を向きながら事業を進めている実感を持てています。PFUさんに限らず、オープンイノベーションを志向する方は熱心な方が多く、企業規模に関わらず、プロダクトやサービスをフェアな視点で見ることもわかりました。

――共創を通じ、得るものは大きかったように感じられます。

中村氏 : はい。私たちはこれまで主に官公庁と取引をしており、民間企業との接点はそれほど多くありませんでした。このため、業務への取り組みやスピード感、それぞれの業界について知識はなく、ある意味で距離も感じていたのですが、そうしたことがなくなりました。これからはバイアスを持たず、フラットな姿勢で連携を行えると実感しています。オープンイノベーションに取り組む前に比べ、視野が広がりました。

今後の事業展開に、共創戦略を積極的に取り入れたい

――COLORSさんにとって、今回は初めてのオープンイノベーション事例になりましたが、共創を進める上でどんなことがポイントだと感じましたか。

中村氏 : お互いに尊敬し合うことだと思います。オープンイノベーションというと、プロダクトやサービス、どんな企業が手がけているかが注目されがちですが、結局は人と人が行うことです。尊敬の気持ちがベースにないと、共創が前に進まないのではないでしょうか。

――非常に重要な気づきだと思います。今後の事業展開でも、オープンイノベーションは重要な役割を担うでしょうか。よろしければ、これからどのような展開を視野に入れているか、ご紹介いただければと思います。

中村氏 : オープンイノベーションを進めることで、良い意味で予想外の展開となりました。最初は想像をしていなかった反響をもらうようになっています。自社だけでは気づけなかったことにも気づけるので、その意味でも事業を伸長させる上で、非常に有効な手段だと言えるでしょう。

『らくらく相続図』についていえば、現状、事業はまだ十分には大きくなっていません。プロダクトをさらに良いものにし、もっと世の中に浸透させていければと考えています。このほか、さまざまな企業と接点を持つ中で、新たなソリューションのアイデアが生まれるようになりました。再度AUBAで理想的な共創パートナーとの出会いが果たせたら、とても嬉しく思います。

取材後記

オープンイノベーションの目的は、新規事業やビジネスモデルの創出、これまでにない価値の創造である。うまくいくケースが限られているだけに、なかなか一歩を踏み出しにくいことがあるだろう。他方、オープンイノベーションを試みることで、社員が活き活きとし始め社内が活性化されることが、COLORS代表の中村氏の話からうかがい知ることができた。副次的効果である。

副次的効果を目的にすることはできないが、仮にオープンイノベーションで思わしい成果が生まれなかったとしても、必ずしもすべてがマイナスではない、何らかのプラスがあることも心にとどめておくのが良いのではないか。そうすれば、オープンイノベーションへ踏み出しやすくなるはずだ。

(編集:眞田幸剛、取材・文:中谷藤士)