- 公開:2025年11月20日

- 更新:2025年11月20日

愛知県信用保証協会主催の共創プログラム『TOPPA』第2回が始動――特殊ボルト加工、金型設計・製作、自動車部品製造・開発の愛知県中小企業3社が挑む「共創テーマ」に迫る

株式会社新栄テクニカ

- 製造

- 加工

- 課題解決No.12「つくる責任つかう責任」

- 事業提携

- 中小企業

愛知県の中小企業が持つ独自の技術やノウハウと、全国のパートナー企業(スタートアップ、大手企業など)が持つアイデアや技術を掛け合わせ、新規事業の創出を目指す――。愛知県信用保証協会が主催するオープンイノベーションプログラム『TOPPA』(トッパ)の第2回が始動した。

地域経済の持続的な発展を金融面から支えるだけにとどまらず、事業者の「一歩先の未来」に向けた挑戦を支援したいとの思いから始まった同プログラムは、自社の限界を「突破」し、新たな価値創造に挑む愛知の中小企業3社をホストとして選定。共創テーマを提示し、全国から挑戦を加速させるパートナー企業を募る。

【ホスト企業/募集テーマ】

・株式会社コーエー・テック(特殊ボルト加工)

「製造現場の加工データのデジタル化で新たな価値を創出し、ものづくり日本を再興する仕組みの構築」

・株式会社新栄テクニカ(金型設計・製作)

「金型製造技術を活用した廃棄プラスチックの小~中規模循環モデル構築と、参加・体験による学習機会の創出」

・株式会社名古屋オイルレス(自動車部品製造・開発)

「自動車部品のスタンダードとなった『ボールジョイント』等の更なる高機能化実現による、他産業の課題解決」

本記事では、まず『TOPPA』を主催する愛知県信用保証協会に、第2回の開催にかける思いや支援体制について伺った。続いてホスト企業3社に各社が抱える課題意識や、パートナー企業と実現したい未来を深掘りする。愛知のものづくり企業が持つポテンシャルと同プログラムにかける情熱を感じ取り、共創の可能性を探ってほしい。

金融支援の枠を超え、中小企業と共に「一歩先の未来」を創る――『TOPPA』第2回に込めた思い

愛知県の経済を支える中小企業のベストパートナーとして、活動を広げてきた愛知県信用保証協会。同協会はなぜ、オープンイノベーションプログラム『TOPPA』を主催するのか。プログラム実施の背景や見据える未来を語っていただいた。

▲『TOPPA』を担当する経営支援部のメンバーたち。”突破”の思いを込めたTOPPAポーズで集合写真を撮影した。

――昨年度に続き、『TOPPA』第2回の開催となりました。改めて、本プログラムをスタートさせた背景や、現状の課題感についてお聞かせください。

峯上氏 : 愛知県信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の皆さまが金融機関から円滑に融資を受けられるよう支援する「信用保証」と、事業の成長や改善を後押しする「経営支援」の両輪で事業者の皆さまの課題解決に取り組んでいます。時代が大きく変化する中で、単なる金融支援だけでは応えきれない経営課題が急速に増えており、本協会は中小企業のベストパートナーとなることを目指して、金融支援と経営支援の一体的な取組みに力を入れています。オープンイノベーションプログラムである『TOPPA』はその一環という位置づけです。

近年はコロナ禍による変化もあり、企業が新たな価値を生み出すイノベーションの重要性は一層高まっています。しかし、経営資源に限りがある中小企業の皆様が独力でイノベーションを起こすことは容易ではありません。優れた技術やアセットは持っていても、どう新規事業に転用すればよいか分からない。自社単独ではアイデアやリソースが足りず、あるいは、失敗を恐れるあまり、どうしても一歩を踏み出せない、ということもあるでしょう。

このため、外部の知識やアイデアを活用するオープンイノベーションは、非常に有用な手段だと考えています。金融支援だけでは解決できない課題に直面する企業をどうにかして支援したい、という思いが『TOPPA』の出発点です。

▲愛知県信用保証協会 経営支援部 地域連携課 副長 峯上裕幸氏

――昨年度には第1回となる『TOPPA』が開催され、愛知県内の3社がホスト企業として参画しました。第1回の成果や手応えはいかがでしょうか。また、協会としての支援体制についても教えてください。

市川氏 : 昨年度は、北川組様(建設業)、共立産業様(自動車部品物流業)、トラストファミリー様(人材派遣業)の3社がホスト企業として参画していただきました(※)。プログラム期間を経て、現在も各社は共創パートナーと事業プランについてブラッシュアップしています。

昨年度のプログラムを通しての手応えについてですが、ホスト企業の皆様が自社の強みや弱みを棚卸ししたり、パートナー企業との関係構築を模索したりと、新しい事業の創出に向けて様々な学びを得たことにより、さらなるステップアップへのお手伝いができたと実感しています。

※参考記事:昨年度『TOPPA』進捗報告会レポート

▲愛知県信用保証協会 経営支援部 経営支援課 課長 市川武氏

硯見氏 : 本協会では昨年度に引き続き、共創を手厚く支援します。バックアップ体制は、『TOPPA』のプログラム期間中だけにとどまりません。金融支援などを含め、継続的なサポートをしていく予定です。

――各ホスト企業のご担当者から、それぞれの企業の魅力や、どのような企業からのエントリーを求めているか、ご紹介ください。

渡邊氏 : コーエー・テック様は、自動車部品の精密加工で圧倒的な技術力と実績をお持ちです。ホスト企業サイドの担当を務める滝沢常務が持つ「製造現場のDX化」に対する課題意識が非常に明確で、その先にある「日本のものづくりを再興する」という大きなビジョンに、深く共感しています。

製造業の現場を深く理解し、加工データのデジタル化には多くの障壁があることを熟知されています。油や騒音などの過酷な環境、多品種少量生産の複雑な管理、現場作業員の負荷。こうしたリアルな課題を、パートナー企業の皆様の技術やアイデアでどう乗り越えるか。コーエー・テック様が持つ約200台の加工機は、実証実験の場としてこの上ない環境でしょう。ものづくりの未来を一緒に創りたい、という熱意ある企業からのアプローチをお待ちしています。

▲愛知県信用保証協会 経営支援部 経営支援課 主任 渡邊侑也氏(※コーエー・テックを支援)

高岡氏 : 新栄テクニカ様は、プラスチック射出成形用の金型設計・製作において高い技術を有していることが強みです。共創テーマに、そのコア技術を活かした「プラスチックの循環型社会の実現」を見据えており、とても社会貢献性の高い挑戦だと感じています。

ホスト企業サイドの担当を務める髙井ご夫妻は、現在のプラスチック廃棄の問題に強い課題意識を持たれています。一般的なリサイクルの枠を超え、「廃棄プラ循環を体験・学ぶ機会の創出」など教育的な側面まで視野に入れています。本業の金型技術と、サーキュラーエコノミーという大きなテーマをどう結びつけるか。その仕組みづくりの設計から一緒に取り組んでいただけるパートナーを求めています。社会課題の解決に真正面から取り組みたい企業にとって、挑戦しがいのあるテーマでしょう。

▲愛知県信用保証協会 経営支援部 経営支援課 係長 高岡泰弘氏(※新栄テクニカを支援)

硯見氏 : 名古屋オイルレス様は、「ワンタッチ式ボールジョイント」という、独自の機構部品を開発・製造しています。ホスト企業サイドの担当を務める浦田社長には、ものづくりへの情熱を感じました。

同社は自動車業界でスタンダードとなった技術をお持ちで「この技術を、他産業の課題解決にも活かせないか」と、新しい可能性を模索しています。テーマとして設定しているのは、ボールジョイントや樹脂成形技術を活用した「他産業への展開」や「高機能化」です。このため、例えば医療、介護、ロボティクス、建機、農業など、異なる分野からの視点が歓迎されています。課題解決に「あの技術が使えるかもしれない」とピンと来た企業は、ぜひアプローチしていただきたいと思います。

▲愛知県信用保証協会 経営支援部 経営支援課 主任 硯見亮太氏(※名古屋オイルレスを支援)

愛知のものづくりを支えるホスト企業3社が語る、「TOPPA」で実現したい事業とは

ここからは、ホスト企業3社(コーエー・テック/新栄テクニカ/名古屋オイルレス)のインタビューをお届けする。各社の事業の特徴、募集テーマの詳細、パートナー企業に提供できるアセット・リソースなど、その詳細に迫った。

●株式会社コーエー・テック(特殊ボルト加工)

約200台の加工機を有する工場を実証フィールドに、「製造現場のDX」と「ものづくり日本」の再興に挑む

▲株式会社コーエー・テック 常務取締役 滝沢幸憲氏

――まず、御社の事業内容と特徴についてお聞かせください。

滝沢氏 : 当社は自動車部品をはじめとする精密加工部品の製造を中心に事業を展開しています。具体的には、ユニオンボルトやプラグボルトなど、高度な技術が求められる特殊ボルトを手がけてきました。幾何公差や精度の厳しい製品を得意とし、多品種少量生産に対応できる体制が強みです。また、自社で約200台の加工機を保有しています。

――今回、『TOPPA』に参画された背景と、募集テーマについて教えてください。

滝沢氏 : 当社は長年、自動車業界で求められる高い品質要求に応え続けてきました。一方で、製造現場のデータ管理、特に「加工データ」の多くが、いまだに紙を中心としたアナログな形で残っていることに強い課題感を持っていました。

当社のような製造業は、お客様から不具合などに関する問い合わせがあった際、該当するロットが「いつ、どの機械で、誰が、どんな材料を使って」加工されたものかを即座にトレースし、報告する必要があります。現状でも、紙の記録を辿ることで品質保証はできていますが、その確認作業に多くの時間がかかっていました。

――製品のトレースはできていても、その作業が非効率ということでしょうか。

滝沢氏 : その通りです。当社が目指したいのは、現状の紙ベースで管理しているデータをデジタル化し、活用することです。そうすれば、不具合の予兆検知や、さらなる生産性・品質の向上につなげることができるでしょう。つまり製造現場のDXが実現するのです。お客様指定の品質チェックシートは今後も紙で残るかもしれませんが、例えば「加工条件」や「検査結果」などのデータをデジタル化し、すべてを紐付けて一元管理することを視野に入れています。

これを受け、今回の『TOPPA』では「製造現場の加工データのデジタル化で新たな価値を創出し、ものづくり日本を再興する仕組みの構築」というテーマを掲げました。まずは当社の製造現場でデータのデジタル化と活用を進化させます。その上で、将来的には、この仕組みを日本の製造業全体に広げて業界全体を再び盛り上げる一助となりたい、という思いを持っています。

――御社と協業するメリットは、どのような点にあるでしょうか。

滝沢氏 : パートナー企業の方にとっての最大のメリットは、「リアルな製造現場を実証実験の場として提供できること」だと考えています。先ほど申し上げた通り、当社には約200台の加工機があります。自動旋盤もあればマシニングセンタもあり、機械の新旧もさまざまです。これだけ多様な環境で、一度に実証実験を実施できる現場は、そう多くはないと自負しています。

▲実証フィールドとして活用できるコーエー・テックの本社工場。

――「リアルな製造現場」というのは、具体的にどのようなイメージでしょうか。

滝沢氏 : 例えば、製造現場は油を使いますし、騒音もあります。仮にタブレットを導入するにしても、過酷な環境でどう安定的に運用するか、という課題があります。また、作業者は安全のために手袋をしています。その手で、どのように数値を入力するかも考えなくてはならないでしょう。

こうした現場特有の生々しい課題は、机上の空論では解決できません。多品種少量生産の複雑なデータ管理、油や騒音など環境、手袋での作業など「製造現場のリアル」が揃った当社の工場で、パートナー企業の方の技術やアイデアを試し、一緒に課題をクリアしていきたいと思います。

――最後に、応募を検討している企業へのメッセージをお願いします。

滝沢氏 : デジタル技術やデータの活用に関して、製造業にはない知識やアイデアをお持ちの企業がたくさんあると思います。今、日本のものづくりは少し元気をなくしているかもしれません。私たちは、この状況を「突破」し、製造業をもう一度元気にしたいと本気で思っています。当社のリアルな現場というアセットを存分に活用していただき、一緒に日本のものづくりを再興する。そうした未来に向けた一歩を共に踏み出せるパートナーの方と出会えることを楽しみにしています。

●株式会社新栄テクニカ(金型設計・製作)

金型技術で挑む、プラスチック循環の仕組みづくり。「廃棄プラから『教材』」への転換を試みる

【写真右】株式会社新栄テクニカ 代表取締役 髙井将司氏

【写真左】株式会社新栄テクニカ 総務部 髙井純子氏

――まず、御社の事業内容と特徴についてお聞かせください。

髙井(将)氏 : 当社は1976年の創業以来、約50年にわたりプラスチック射出成形用の金型の設計・製作を手がけてきました。主な取引先は自動車部品メーカーや遊技機部品メーカーで、高精度な金型製作を得意としています。

自動車部品では、製品の寸法公差(許容誤差)がプラスマイナス100分の2mmというような、非常に精密なレベルが求められることもあります。そうした要求に応えるように金型を調整し、納品できる技術力が当社の強みです。また、マシニングセンタや放電加工機、フライス盤などの設備を備え、設計から製作、試作までを一貫して推進できる体制を整えています。

▲中物~小物の金型製作を得意としている新栄テクニカ。フットワークの軽い生産体制を整え、小ロット、短納期においても安定した品質を維持している。

――今回、『TOPPA』に参画された背景と、募集テーマについて教えてください。

髙井(将)氏 : プラスチックは軽量で加工性も良く、社会に不可欠な素材です。しかし、近年は環境問題の象徴のように扱われ、ネガティブなイメージが先行しています。当社は、これを素材の問題とは思っていません。「使い方と循環の仕組みの問題」だと捉えました。

――詳しく教えていただけますか?

髙井(将)氏 : プラスチックは使用後、その役目が果たされた後に、容易に捨てられたり放置されたりすることに問題があるのではないでしょうか。金型メーカーは、ものづくりの出発点とも言えます。その立場にいるのだから、「製品が生まれたときから、役目を終えるその先を見据える設計」を実現できるのではないかと考えました。

髙井(純)氏 : 今回の『TOPPA』で、テーマに掲げたのは「金型製造技術を活用し、廃棄プラ循環を体験・学ぶ機会の創出」です。目指すのは、金型技術を核として、パートナー企業の方と共に「回収〜再生〜価値化」に至る循環の仕組みを構築することです。

例えば、廃棄プラスチックを使い、小型の射出成形機で新しい製品に生まれ変わらせるプロセスを、子どもたちが安全に体験できる「移動可能なリサイクル教材」のようなイメージを抱いています。当社が金型で培った技術を、社会教育の分野で活かすことはできないかと探っています。

――御社と協業するメリットは、どのような点にあるとお考えですか。

髙井(将)氏 : アイデアを「すぐに形にできる」ことです。具体的な製品イメージさえあれば、それを実現するための金型を迅速に設計・製作できます。また、当社は少人数で運営しており、意思決定のスピードには自信があります。「面白そうだ」となれば、すぐに試作に取り掛かれるフットワークの軽さもあります。精密な金型製造で培った調整技術も、製品開発に活かしていただけるはずです。

――最後に、応募を検討している企業へのメッセージをお願いします。

髙井(将)氏 : 廃棄プラスチックの回収の仕組みをお持ちの企業、再生の技術やアイデアをお持ちの企業、あるいは教育コンテンツをお持ちの企業など、多様なパートナー企業との出会いを期待しています。

当社が本プログラムを通して目指している共創事業は、社会貢献性の高いものだと考えています。もちろんビジネスとして売上や利益を目指す必要はありますが、それ以上に、プラスチック循環の仕組みづくりや、未来を担う子どもたちへの教育などの社会的な価値に共感し、一緒に挑戦してくださる企業と出会えれば嬉しいです。

髙井(純)氏 : まだ漠然とした構想段階の部分もあります。「こんな技術が使えるかもしれない」「こんなアイデアはどうだろう」と、気軽にお声がけいただきたいと思います。

●株式会社名古屋オイルレス(自動車部品製造・開発)

自動車業界のスタンダード技術「ワンタッチ式ボールジョイント」を他産業へ。高機能化と複合化の道筋を探る

【写真右】株式会社名古屋オイルレス 代表取締役社長 浦田大輔氏

【写真左】株式会社名古屋オイルレス 業務部 部長 浜島美幸氏

――まず、御社の事業内容と特徴についてお聞かせください。

浦田氏 : 当社は1966年に機械部品業界で創業し、現在は自動車部品業界を中心に事業を展開しています。「隙間に光を当て、世の中にないものであれば作り出す」という理念のもと、「ワンタッチ式ボールジョイント」や「高耐久耐熱樹脂ベアリング」など、省資源型のユニークな製品を開発してきました。

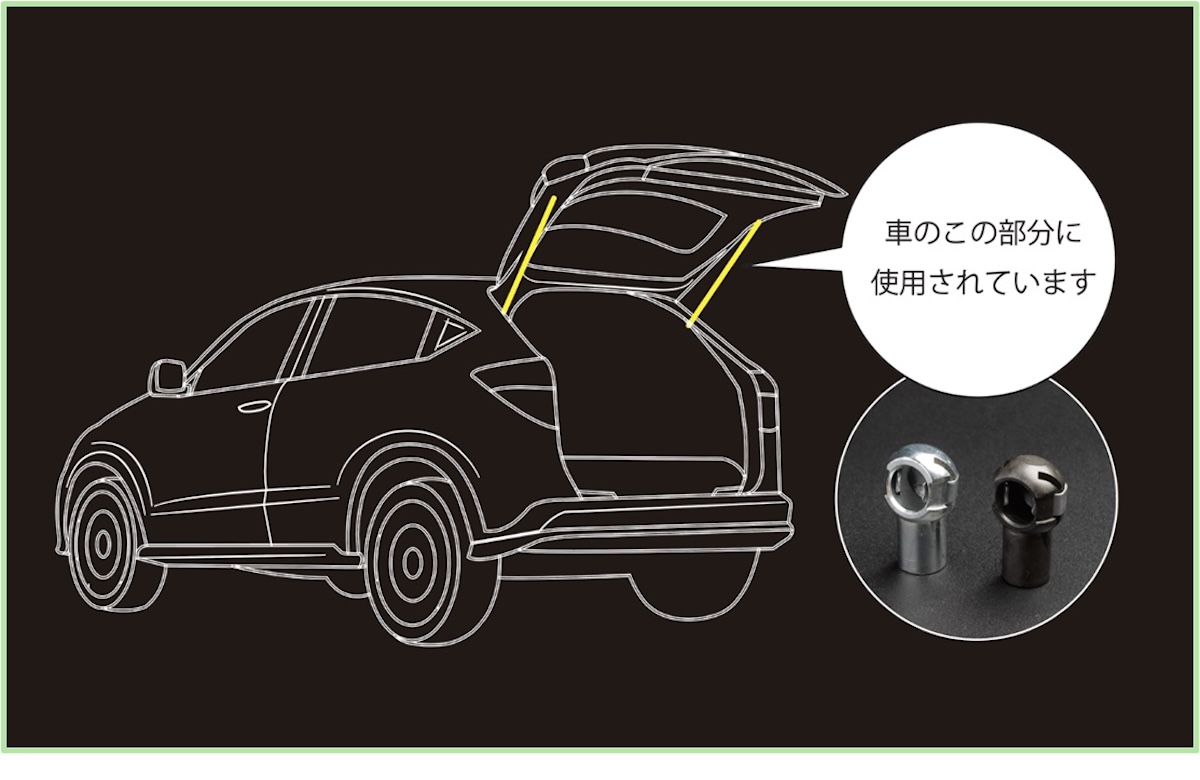

浜島氏 : 主力製品の「ワンタッチ式ボールジョイント」は、40年以上にわたり自動車のバックドアなどに採用されており、お客様の組立工数の削減に貢献しています。今では、自動車業界におけるスタンダードな部品としての評価も獲得しています。また、もう一つ「樹脂のインサート成形技術」もコア技術として有しています。

――今回、『TOPPA』に参画された背景と、募集テーマについて教えてください。

浦田氏 : 当社が持つ、「ワンタッチ式ボールジョイント」を中心に「高耐久耐熱樹脂ベアリング」「樹脂のインサート成形技術」をさらに高機能化させたり、他の技術と複合化させたりすることで、新たな付加価値を生み出したいと考えています。単一の技術では難しい課題を解決し、幅広くものづくりに貢献するという理想を描いています。テーマは「自動車部品のスタンダードとなった『ボールジョイント』等の更なる高機能化実現による、他産業の課題解決」を掲げました。

主としてバックドアに使われるボールジョイントは、人の命に関わる重要な部品です。樹脂を用いれば安価に製作することもできるでしょう。しかし、部品は突然割れて脱落するリスクがあります。

当社の金属加工技術は、仮に壊れる際にも「歪み」として破損の「予兆」を示すことができます。安全性や信頼性の追求は、例えばロボットアームや、特に高い信頼性が求められる医療・介護機器の関節部など、他産業の課題解決に応用できるのではないかと考えています。

▲バックドアに用いられる自動車向けのワンタッチ式ボールジョイント/ボールスタッド(球ボルト)。また、自動車分野以外の用途でも活用されており、累計販売約9億個の実績がある。(※ボールジョイント、スタッドの合算、1977年の販売開始から2024年までの実績)

――御社と協業するメリットは、どのような点にあるとお考えですか。

浦田氏 : 何より、私たちはものづくりへの熱い思いを持っています。パートナー企業の方から「こんなことはできないか」というアイデアをいただければ、当社の開発・試作部隊が迅速に形にします。

浜島氏 : 当社が自動車部品で半世紀近く培ってきた「品質保証体制」と「生産体制」は、そのまま他産業のパートナー企業にもご提供することが可能です。

▲名古屋オイルレスが2023年に新設した「伊那事業所」。精密技術の集積地と言われている南信州の中心・伊那市に立地している同事業所は、周囲に鍛造、金型製作、熱処理、表面処理、研磨、溶接などの企業と連携。そのため、名古屋オイルレスの切削技術とともに一気通貫で製品づくりを手がけることができる。

――最後に、応募を検討している企業へのメッセージをお願いします。

浦田氏 : 当社は自動車業界での実績はありますが、正直なところ、それ以外の産業については、どこにニーズがあるのか分かっていません。医療、介護、ロボット、建機、農機具など、幅広い分野の方から「あの技術、これに使えるかもしれない」と気軽にお声がけいただくことを期待しています。

浜島氏 : 当社の技術とパートナー企業の方のアイデアを掛け合わせ、世の中の課題を解決する新しい製品をぜひ一緒に生み出しましょう。

取材後記

今回、愛知県信用保証協会とホスト企業3社を取材し、共通して感じたのは、愛知のものづくりを支えてきた揺るぎない技術と、現状を突破しようとする熱い思いだ。いずれのテーマも、自社が持つ確かなアセットを基盤としながら、単独では成し得ない未来を見据えた挑戦である。その挑戦を信用保証という金融支援の枠を超え、伴走者として支えようとする愛知県信用保証協会の存在もまた、心強く感じられた。ホスト企業のアセットと、パートナー企業が持つ斬新なアイデアや技術。この掛け算からどのような化学反応が起きるのか。今後の展開にも注目していきたい。

※オープンイノベーションプログラム『TOPPA』の詳細はこちらをご覧ください。

(編集:眞田幸剛、文:中谷藤士、撮影:齊木恵太)