- 公開:2021年02月18日

- 更新:2021年02月18日

【DNP×FPT×PARCO】三者で語り合う「新規事業・OIの成功/失敗とトライ&エラー」

大日本印刷株式会社

- 印刷

- リソース提供(既存技術の提供・特許流用の検討など)

- リソース探索(技術・アイディアなどを探したい)

- 事業提携

- ネットワーキング

- 大手企業

- 上場企業

- 3カ月以内の提携希望

- 6カ月以内の提携希望

組織の壁、カルチャーの壁、スピード感の壁etc…数々の障害を乗り越えた先に、オープンイノベーションは実を結び、花を咲かせる。そこには胸が熱くなるような人間ドラマが隠されていることも少なくない。

しかし、ともすると、そうした「美談」だけが語られがちなのもオープンイノベーションの特徴だ。氷山の一角さながら、ひとつの大きな成功の裏には、数多の失敗が潜んでいるもの。先人の苦悩や葛藤、焦りのなかにも、学びとなるTIPSは隠されているに違いない。

そこで今回、TOMORUBAでは、来る2月26日に開催されるオンラインイベント「JAPAN OPEN INNOVATION FES 2020→21」にて、「失敗から始めるオープンイノベーション。イマ挑戦する企業に伝えられるコト」というテーマでトークセッションに登壇頂く、大日本印刷株式会社(以下、DNP)、FPTソフトウェア株式会社(以下、FPT)、株式会社パルコ(以下、PARCO)という、オープンイノベーション先進企業3社のキーパーソンをお招きし、これまでの新規事業開発や共創を振り返る、事前の座談会を実施した。

これまでTOMORUBAでは、DNPのオープンイノベーション活動推進のために創設された「DNP INNOVATION PORT」の立ち上げ期から数々の取材を敢行。”印刷会社”というイメージが強い同社だが、子育てや食、モビリティ、環境など多様なテーマを設定し、事業部を横断しながら、オープンイノベーションに取り組んでいる。

実際に、溶けにくい果汁氷「アイスボーール」をビールに入れてフルーティな味わいへの変化や彩りを楽しむ「BEER DROPS」というビアカクテルを、アサヒビールやFULLLIFEと共に開発し、世に送り出した。また、可動式のベビーケアルーム「mamaro®︎」を展開するTrimとの資本業務提携の末、子育てという社会課題の解決にも乗り出している。その一方で、社内調整や予算確保の難しさという生々しい現実に直面しつつも、泥臭く壁を乗り越えながら、生活者視点で新しい価値を創出するために各メンバーが日々邁進している。

――このようなDNPのオープンイノベーション活動の遍歴をふまえ、本座談会では各社の成功事例だけでなく、失敗談や取り組みを成功に導くためのポイントなどについて、深く語り合ってもらった。

イベント当日は、本事前座談会の内容からさらに詳しい共創のテクニックや難局の乗り越え方が語られる予定となっており、悪戦苦闘の末に、成功へのノウハウを築き上げたエピソードには、さらなる学びが得られるはずだ。今まさにオープンイノベーションにチャレンジしている企業や、これからチャレンジにのぞむ企業にとっては、まさに必見と言える内容。ぜひ3社のリアルな声に耳を傾けてみてほしい。

<写真左→右>

■大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部 ビジネスデザイン本部 リーダー 松嶋 亮平氏

2004年にDNPに新卒入社し、ICカードシステムなどデバイス関係の営業企画を担当。2016年から事業企画本部に所属し、中期経営計画策定やM&Aに携わる。2018年10月に、ビジネスデザイン本部が発足したタイミングでジョインし、リーダーに就任。現在はチームのマネジメントのほか、新規事業開発にも携わる。

■FPTソフトウェア株式会社 副社長 兼 FPTコンサルティングジャパン株式会社 代表取締役社長 グエン フゥ ロン氏

東京大学卒業後、外資系IT企業勤務を経て、2006年にFPTソフトウェアジャパン(現・FPTジャパンホールディングス)に入社。ベトナム大手IT企業の日本法人である同社で、セールスマネジャー、開発事業部マネージャーなどを歴任し、2019年にはFPTコンサルティングジャパンの社長に就任。「質の高いDXサービスを提供するコンサルティングのプロ集団」を率い、顧客企業のDXの実現に向けた支援を行なっている。

■株式会社パルコ コラボレーションビジネス企画部 部長 兼 パルコ都市文化研究所 所長 佐藤貞行氏

1999年にパルコ入社。事業戦略室、広報/IR、社長室、新規事業部門などを経て、2020年、都市文化研究所の新設に伴い所長に就任。コラボレーションビジネス企画部部長と兼任となる。東京都「女性ベンチャー成長促進事業」、トーマツベンチャーサポート「ASAC」、日本土地建物「SENQ」など、数々のアクセラレータープログラムのメンターも務め、ベンチャー・スタートアップのインキュベーションにも精力的に取り組んでいる。

質問① 2020年の「新規事業へのチャレンジ」は、自己採点で何点か?

――本日は質問に対して、お手元のフリップにお書きいただく形でご回答いただきたいと思います。まずは、昨年の新規事業開発・共創への取り組みについて、自己採点で点数をつけて、その理由について教えてください。

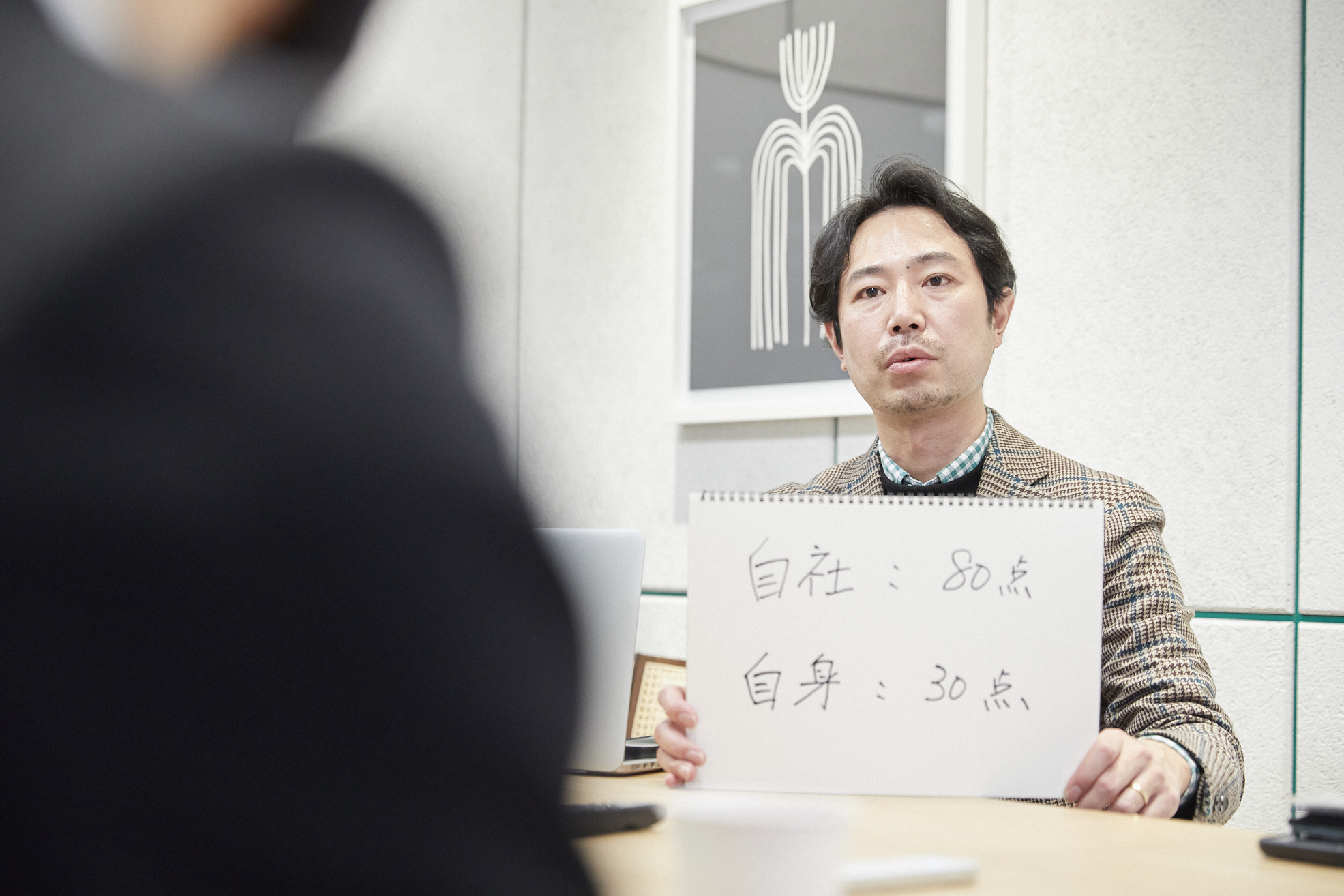

●PARCO・佐藤氏の回答 「自社:80点 自身:30点」

私は「自社の点数」と「自身の点数」を分けて、採点しました。

まず、自社の80点ですが、PARCOには新規事業を手がける部門が複数存在していて、2020年には会社全体で2つの新規事業をローンチしました。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けながらも、新たな事業を2つも創出できたのは、自社にとって一定の成果があったと思います。

ただ、一方で、私自身が携わっていたプロジェクトに関しては、アイデア構想段階でペンディングになってしまったものが多く、結局、ローンチに至る事業はありませんでした。具体的な成果を出していないので、本来であれば0点かもしれません。しかし、下半期には、大企業、スタートアップ、アカデミアなど多様なセクターの方々と新たなプロジェクトの座組みを準備することができました。その点を加味して、自身については30点としました。

●FPT・ロン氏の回答 「90点」

2020年は新型コロナウイルスの感染拡大もありましたが、弊社に関してはそれほど影響を受けることなく、予定していたことの大半はクリアできました。

私が現在、社長を務めるFPTコンサルティングジャパンは、ベトナムを代表するICT企業FPTグループのなかでも、よりビジネス的な観点から顧客のDXを推進する組織なのですが、実際に、日本有数の企業様とのジョイント・ベンチャーを設立することができましたし、事前に設定したKPIについても、9割ほどを達成できました。そのため、自己採点についても90点としています。

●DNP・松嶋氏の回答 「20点」

私個人としての採点としては、もっとやれたはずだ!という意味を込めてあえて厳しく採点しました。

ビジネスデザイン本部の新規事業開発やチャレンジは、コロナ禍においても非常にパワフルでその点においては非常に高い点数、90点ぐらいを与えたいと思っています。大きく5つのプロジェクトが拡大フェイズに入っており2021年度は間違いなく収益に貢献していく柱として成長していくでしょう。

しかし、私個人としては、一言でいえばありたい姿とはいえないのです。設定していた約2年半前の目標(KGI・KPI)に対して現状は、思うように動けていません。チャレンジできなかったことのほうが多いし、志半ばで形にできなかったアイデアも少なくありません。現状に満足せずまだまだやれたはずだ、と思います。

そうした結果を鑑みると、本来であれば、あと5倍ぐらいの成果は出せたはず、出したかったのが本音です。そのため、100点満点で20点と採点しました。

質問② これまでの新規事業開発・共創における成功談・失敗談は?

――各社ごとに手応えは異なるようですが、2020年も新規事業開発や共創の領域で「チャレンジした」という点では共通しているようですね。では、これまでのチャレンジのなかで、成功した取り組みやエピソードについて教えてください。

●DNP・松嶋氏の回答 「Food Communication プロジェクト」

Food Communication プロジェクトとは、「新しい”食の体験価値”を創造する」というビジョンを掲げて、2019年から取り組んでいる共創プロジェクトです。ビジネスデザイン本部では、一見すると印刷事業からかけ離れた「食」に関する事業も手掛けています。

2019年には新感覚ビアカクテル「BEERDROPS」をアサヒビールさん、スタートアップ企業のFULLLIFEさんとの3社で開発しリリースしました。本プロジェクト推進においては他のパートナー企業も含めて4社、5社によるコラボレーションがすでに実現しています。

さらにこの座組みを活かして、新たなプロジェクトが複数スタートしています。昨今、コロナ禍で在宅の時間が長くなり、社会や生活者における食べ物の価値は大きく変化しています。そうした変化にもFood Communication プロジェクトは新たな価値を提供できると確信しています。

また、厳しい社会環境であったからこその気づきもありました。私たちが取り組んでいるのは、フード単体のプロジェクトではなく、食を通じた新たな体験価値の提供を目的とする「Food Communication」です。この再確認ができたことで、フードだけに注力せず食べ物以外の価値提供にもチャレンジが始まりました。事業構想がより具体的になってきたと実感しています。

Food Comunication プロジェクト以外についてもまさに、今だからこそイノベーションを止めない、と捉えてチャレンジができたと思います。

●FPT・ロン氏の回答 「部門間をつなぐ Cross Functions」

Cross Functionsは、弊社の新規事業開発に関するノウハウのひとつです。

新規事業に取り組むときに、多くの企業はグループ企業や他部門との「横の連携」が疎かになりがちです。それを避けるために、弊社では新規事業には必ず役員を担当者として任命し、社長以上の権限を与えています。そうすることで、トップダウン的にグループ企業間や部門間の壁を壊すことができる。

ただ、トップダウンの力だけでは、現場の共感は得られません。新規事業を動かすためには現場のスタッフが同じ目標、同じKPIを共有しなければならない。そこで2020年に、FPTではグループの全社員4万人が利用するモバイルアプリ「My FPT」をリリースしました。こうした取り組みによって、グループ内のエンゲージメント向上を図り、部門間をつなげることができています。

●PARCO・佐藤氏の回答 「VBとの提携(Visionの一致・アジャイル)」

2018年に、PARCOはCAMPFIREさんと資本業務提携を結び、クラウドファンディング事業の共同運営をスタートさせました。この取り組みが成功した背景には、2つの要因があったと分析しています。

まずは「Visionの一致」です。PARCOが自社で定義している社会的役割のひとつに「インキュベーション」があります。規模の大小に関わらず、新しい才能を支援し、フラットな関係のもと共に成長していくのが、PARCOのスピリットです。一方、CAMPFIREさんが掲げているのが「小さな火を灯しつづける」。小さな営みを支援し、世の中をより良く変えていこうという点で、両社のVisionは一致していました。

また、共創を成功させるうえで「社内決裁」は重要な要素ですから、小規模な協業をいくつか実施し、エビデンスを積み重ねて、両社のシナジーを証明していく、アジャイルな事業開発は欠かせない要素だったと考えています。

―― 一方で、そうした成功の裏には、数々の失敗もあったのではないかと想像します。そこで各社の「失敗談」についてもお伺いします。

●FPT・ロン氏の回答 「兼務」

これは私自身の経験から強く実感していることなのですが、既存事業との兼務だと、新規事業に気持ちが入りません。

3年ほど前に、上流のエンジニアを育てることを目的に、ジョイント・ベンチャーのプロジェクトを立ち上げました。そのとき、私は他の事業との兼務で参画していたため、プロジェクトに専念できませんでした。また、他のメンバーも兼務なので、「最優先でプロジェクトにコミットするメンバーがいない」という事態が起こってしまいました。

そのため、弊社では現在、「新規事業に参画する者は兼務をしない」というルールを決めています。

●DNP・松嶋氏の回答 「事業計画が後手になる」

新しい価値の設計に没頭してしまって、事業計画が後手に回ってしまったことがありました。

新しい価値の設計は簡単ではないし、どれだけ時間をかけても何も生まれないことの方が圧倒的に多いわけですが、私たちは苦労を重ねながらも楽しんで活き活きと取り組んでいます。やはり新たな価値設計は楽しいんです。しかし、いくら新しい価値を設計したからといって、事業として継続できなければだめです。中途半端なサービスを社会に提供したり、途中でサービスを終了することはある意味で無責任ともいえるかもしれませんね。事業計画はこの事業継続性をきちんと考える意味でも非常に重要ですが、価値設計に没頭するあまり、これが後手に回ってしまうことが散見されます。これは私たちだけではなく、多くの新規事業担当者が悩んでいることだと思います。

これを教訓として、価値の設計段階から、「この市場はどれぐらいか、いくらで提供できるのか」といった事業性を評価できる数字についても思案するように心がけています。

●PARCO・佐藤氏の回答 「VBとの提携(共感不足:自社・提携先)」

これは7、8年ほど前のことなのですが、当時、私は新規事業においては「スピードこそ正義」だと考えていました。特にスタートアップ企業との共創では、競合相手もスタートアップ企業になることが多く、圧倒的なスピード感が求められる。そのため、自社内のメンバーや提携先に、そのスピード感を半ば強いているところがありました。

しかし、それでは事業の推進力である共感が得られません。よく考えてみれば、当然のことです。例えば、チームメンバーにはそれぞれの価値観やキャリアプランがある。それを蔑ろにして、事業へのコミットやスピードを要求しても、協力は得られません。

つまり、「スピード」と「共感の獲得」はトレードオフの関係になる場合もあるわけです。そのことに気付いて以来、両者のうちどちらを選ぶか迫られた際には、共感の獲得を優先して、目指すべき未来像を語り合うなどしています。

質問③新規事業開発・共創を成功させるためのTIPSとは?

――それでは最後に、この記事をご覧の方に、新規事業開発や共創を成功させるためのTIPSをお伝えしたいと思います。皆さんが感じる、最も重要な要素をひとつお書きください。

●PARCO・佐藤氏の回答 「パッション」

ひとつに絞るのは非常に難しいのですが、突き詰めれば「パッション」になるのではないでしょうか。パッションの背後には、ビジョンや方法論がありますが、それらを掴み取るためにもパッションは必要不可欠かと思います。

ただ、パッションだけあっても事業は前に進んでいかないのも事実です。今回、松嶋さんとロンさんのお二人とは2/26(金)オンラインイベントでご一緒する機会をいただきましたので、そこではさらに具体的な方法論などについてお話しして、議論を深めていければと思います。

●FPT・ロン氏の回答 「People」

私もひとつには絞れなかったのですが、一番強調したいのは「People」です。

新規事業や共創には、経験、ノウハウ、アイデア、お金と色んな要素が必要になります。しかし、結局のところ、最も重要なのは「execution(実行)」です。弊社では「execution is everything」というフレーズがよく口にされるほど、executionを重視しているのですが、そこには常に「誰が実行するのか」という主体が求められます。つまり、取り組みに対して、パッションを持って、献身的に働きかけるPeopleの存在こそ、新規事業や共創を成功に導くキーポイントなのだと思います。

●DNP・松嶋氏の回答 「意志(will)」

私もお二人と似ていますが、「意志」です。確かにノウハウやテクノロジー、アセットの効率的な活用、予算獲得の方法なども重要ではありますが、これまでの経験からそれだけではうまくいかないと感じています。私は意志を持って、新しい価値を社会に届ける、事業計画をやり切るという姿勢が最も大切だと感じています。いわば、意志は、新規事業や共創を成功に導くための「OS」だと思っています。

今回、失敗談についてもお話ししましたが、意志をしっかり保持していれば、厳しい状況に陥っても失敗を繰り返したとしても、最終的には成功にたどり着けるのではないかと考えています。実際に、今私たちが取り組んでいるプロジェクトのどれもが、その考えを裏付けています。

お二人が回答した「パッション」も「ピープル」も、言葉は違いますが、同じことをおっしゃっているのではないでしょうか。2/26(金)オンラインイベントでは、その点についても深く掘り下げてお話ししてみたいですね。

取材後記

世界有数の印刷会社、国内のカルチャーを牽引する商業施設の運営企業、ベトナムを拠点とするグローバルITグループ。

業界もミッションも異なる各社だが、新規事業を成功させるポイントとして、相通じる答えに辿り着いたのは、非常に興味深い。おそらくそれは、今まさにオープンイノベーションにチャレンジしている企業や、これからチャレンジにのぞむ企業にも通ずる、普遍的な姿勢なのかもしれない。

一方で、PARCO佐藤氏が述べるように、個人の主体性やマインドだけで乗り切れるほど、オープンイノベーションは容易ではない。そこには個別具体的な手法やノウハウが必ず求められる。そのような中で、DNP・松嶋氏による「5つのプロジェクトが拡大フェイズに入っており2021年度は間違いなく収益に貢献していく」という言葉には、大きな希望が感じられる。実際にどんなプロジェクトが軌道に乗っているのだろうか?そして、その成功の秘訣は何なのか?――その手がかりとなるのが、2月26日に開催されるオンラインイベント「JAPAN OPEN INNOVATION FES 2020→21」のトークセッションだ。同イベントでは今回、座談会に参加した三者が登壇し、「失敗から始めるオープンイノベーション。イマ挑戦する企業に伝えられるコト」というテーマで言葉を交わしていく。

そこでは、さらに詳しい共創のテクニックや難局の乗り越え方が語られる予定だ。悪戦苦闘の末に、成功へのノウハウを築き上げたエピソードには、さらなる学びが得られるだろう。ご興味のある方はぜひ視聴をお勧めする。

▼「JAPAN OPEN INNOVATION FES 2020→21」の詳細はこちら

(編集:眞田幸剛、取材・文:島袋龍太、撮影:古林洋平)