- 更新:2025年03月17日

北海道から農業のイメージ変革を。 自動化をフックに農業現場の環境整備をすることで、「働きたい」若者を増やし農業界を盛り上げたい!

株式会社松原特殊農機

- 農業

- 生産技術

- 省力化・効率化技術

- プロダクト(製品)共同開発

- 共同研究

- リソース提供(既存技術の提供・特許流用の検討など)

- リソース探索(技術・アイディアなどを探したい)

- 既存プロダクト改善(生産プロセス・製品性能・システム)

- 中小企業

プロジェクトメンバー

責任者

プランのアップグレードで企業責任者情報を確認いただけます

プラン詳細はこちら

自社特徴

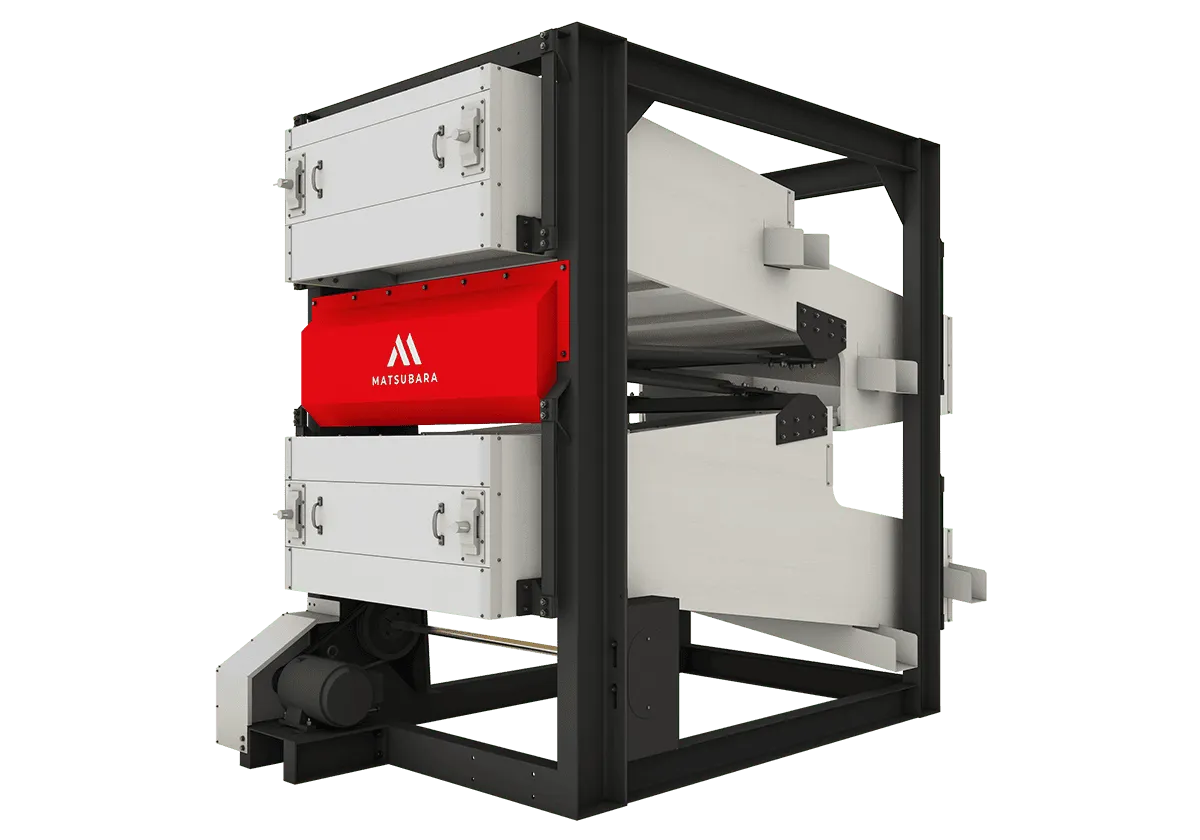

北海道にて創業70年、穀類の選別機械や搬送機械の製造、それに伴うプラント事業を展開している、業界特化の農業機械メーカーです。

穀類の選別機、特に北海道産の小豆においては、9割近くが自社機械で選別されているほどのシェアを有します。

現在の代表取締役は2025年1月に就任した3代目です。元々は東京でWebマーケ関連業務に従事、7年程前に北海道に戻ってきました。

農業人口の減少、若者により魅力に映る業界・職業と変えるべく、まずは農業現場の環境整備をと積極的に選別機械の開発に取り組んでいます。

提供リソース

●農業や食に関わる施設向けの選別・搬送機械の製造

https://matsubara-t.co.jp/products/

●農業や食に関わる施設向けのプラント・エンジニアリング

https://matsubara-t.co.jp/prant.html/

●北海道の農業や食事業者様とのネットワーク提供

道内のほとんどの組合(※JA北海道中央会は97組の加盟)とは密なコミュニケーションが可能なネットワークを有します。

●穀類選別におけるノウハウや情報提供

解決したい課題

<社会構造的な課題>

現在の農業従事者(*)は111万人、20年前から比べ半数ほどに減っています。

さらに担い手の約8割が65歳以上と高齢化のため、将来の農業従事者はさらに減少する見込みです。

※農業従事者…農業を主な職業とする基幹的農業従事者。

(参考:農林水産省HP…https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/r3_h/trend/part1/chap1/c1_1_01.html)

<業界的な課題>

政府は2025年度からの5年間を「農業構造転換集中対策期間」と位置づけ、2024年10月に施行されたスマート農業法は農家にデジタル技術やAIを活用した農作業の省力化も促しています。

一方で北海道の農作物集荷現場のスマート化においては、昔ながらの機械が使い続けられており、かつ、熟練の技術者でなければ使えない等の課題が顕在化しています。

<取り組みたい課題>

そのため、まずは同社が得意とする穀類の農業機械の自動化を図り、農業現場(JA等)が抱える人手不足の解消に取り組みたいと考えています。

また自動化による環境整備で、従来の農業イメージを払拭したいとも考えています。

最終的には農業がかっこよく、「働きたい」と思える若者を増やし、農業界の変革を目指しています。

共創で実現したいこと

テーマ1:穀類の選別機のAI・自動化によるバージョンアップ

(共創イメージ例…AI画像認証技術×穀類の選別機)

選別工程においてはまだまだアナログな自動機械を利用している現状です。

アナログかつ一部の熟練者しか使えない機器ではなく、経験の浅い人材でも取り扱える機械を、新しいテクノロジーを導入しながら共同で開発していきたいと考えております。

テーマ2:農業以外の別業界での技術応用

穀類の選別機能を活用し、農業以外の領域での技術活用ができればと考えています。

求めている条件

・選別機メーカー

・装置メーカー企業

・画像認識₊制御技術をお持ちの企業

・農業機械の自動化に興味のある企業

・スマート農業に取り組んでいる企業

・農業分野での課題ニーズ、事業化を検討している企業

こんな企業と出会いたい

ビジネス領域

- 農業

- AgriTech

- ソフトウェア

- システム化技術

- 生産技術

- 測定分析技術

- 省力化・効率化技術

- 省人化

- 省力化

- 地域活性化

企業情報

- 企業名

- 株式会社松原特殊農機

- 事業内容

- 選別及び搬送機械の製造・販売・メンテナンス、農業及び食品関連施設のプラント施工・据付工事、食のプラットフォーム及びメディア・広告事業

- 所在地

- 北海道河東郡音更町木野大通東13丁目3−5

- 設立年

- 1972年

プランのアップグレードで企業情報をご確認頂けます

プラン詳細はこちら