- 公開:2024年05月10日

- 更新:2024年05月10日

meet ▶[ユニファ]:市場環境が激変する保育業界で、Childcare-Techベンチャーはどう舵取りをしているのか?

ユニファ株式会社

- 子育て・保育

- SaaS

- 少子高齢化

- 事業提携

- 資金調達したい

- スタートアップ

2023年の国内出生数は、約76万人。少子化に歯止めがかからない。少子化の影響を真っ先に受ける業界のひとつが保育業界だろう。数年前までは、待機児童問題が注目を集めたが、市場環境は一転し、定員割れに悩む園が増えているという。そのような状況下において、保育業界の直面する困難に立ち向かっているのが、ユニファ株式会社だ。同社は、保育園・幼稚園・こども園向けに総合ICTサービス『ルクミー』を開発・展開している。

eiiconのオリジナルピッチ企画「eiicon meet up!!」登壇企業に話を聞くインタビュー企画『meet startups!!』。――今回は、Childcare-Tech領域で活動するユニファ株式会社 執行役員 高浦宏誠 氏にインタビューを実施。保育業界を取り巻く事業環境や、同社サービスの優位性、今後のビジョンなどを語ってもらった。

▲ユニファ株式会社 執行役員 コーポレート本部 副本部長 高浦宏誠 氏

大和証券SMBC(現:大和証券)に新卒入社。債券・金利デリバティブのトレーディング、ヘッジファンドセールス等を経て、投資銀行部門における引受業務にてアジア・欧州地域を担当。2017年にフロムスクラッチ(現:データX)に入社。営業部長を経て、コーポレート部門のマネージャーとして大型資金調達やIRを担当し、財務・経営企画業務を担当。2020年12月にユニファへ参画し、コーポレート本部にて経営企画を中心に幅広い業務に従事。

※ユニファ PRページ https://auba.eiicon.net/projects/39381

#子育て・保育 #SaaS #少子高齢化 #販売パートナー募集(チャネル拡大・エンゲージメント向上) #事業提携 #資金調達したい #スタートアップ

「待機児童」から「定員割れ」へ、少子化により激変する園の経営環境

――高浦さんは大手金融機関のご出身で、その後、スタートアップに転職され、2020年12月からユニファ社に参画されています。ユニファ社にジョインしようと考えた経緯からお伺いしたいです。

高浦氏: コロナの影響で、これまでの家族との時間を見直すようになったのが大きな要因です。もともと、スタートアップとしての働き方自体は好きでしたから、スタートアップのなかで「家族や教育」をテーマに、新しい挑戦ができないかと考えるようになりました。

ユニファ社への参画を決めた理由は、当社代表の土岐と何度も話をするなかで、この人はこの業界や事業から決して逃げることはないと思えたからです。私自身、スタートアップでの経験が長いため、キラキラした部分だけでなく、アップダウンの激しい部分も見てきました。

こうした経験から、スタートアップは厳しい状況で、いかに踏ん張れるかが重要だと考えていたのです。土岐となら、当社の描いている絵を実現できるだろうと

――ユニファ社における高浦さんの役割やミッションは?

高浦氏: コーポレート本部を管掌していますが、型に収まらないよう意識をしています。「変幻自在な自己定義」という言い方をしているのですが、あえて「自分はこの担当で、この仕事をします」と範囲を限定しないようにしているんですね。ですから、事業計画の策定を基本としながらも、私自身は社長室業務や事業プロジェクトの担当も兼ねています。

――事業の現状についてもお聞かせください。主力は『ルクミー』という保育ICTサービスで、保育園・幼稚園・こども園向けに展開されています。この事業に取り組む背景には、どのような現状があるのでしょうか。

高浦氏: 以前から「保育はDXが進んでいない業界だ」という認識がされていますが、現状でも大きくは改善していません。保育の現場も苦労をされていますし、経営も大変な状況です。

というのも、数年前にはネットの投稿をきっかけに待機児童問題が注目されました。しかし現在では、待機児童問題は収束し、逆に定員割れに悩む園が増加しているのです。そのため「選ばれる園づくり」が、新しい経営テーマになっています。

――少子化により園を取り巻く経営環境が変わっているということですね。

高浦氏: はい。待機児童問題に対処するために短期間で定員を増やしてきたにも関わらず、数年経てば経営環境は大きく変わっているという状況ですから、経営の難易度が非常に高まっており、園の運営者も苦労をされています。こうした状況に対して、私たちは現場の改善と同時に、経営課題も解決しようと取り組んでいます。

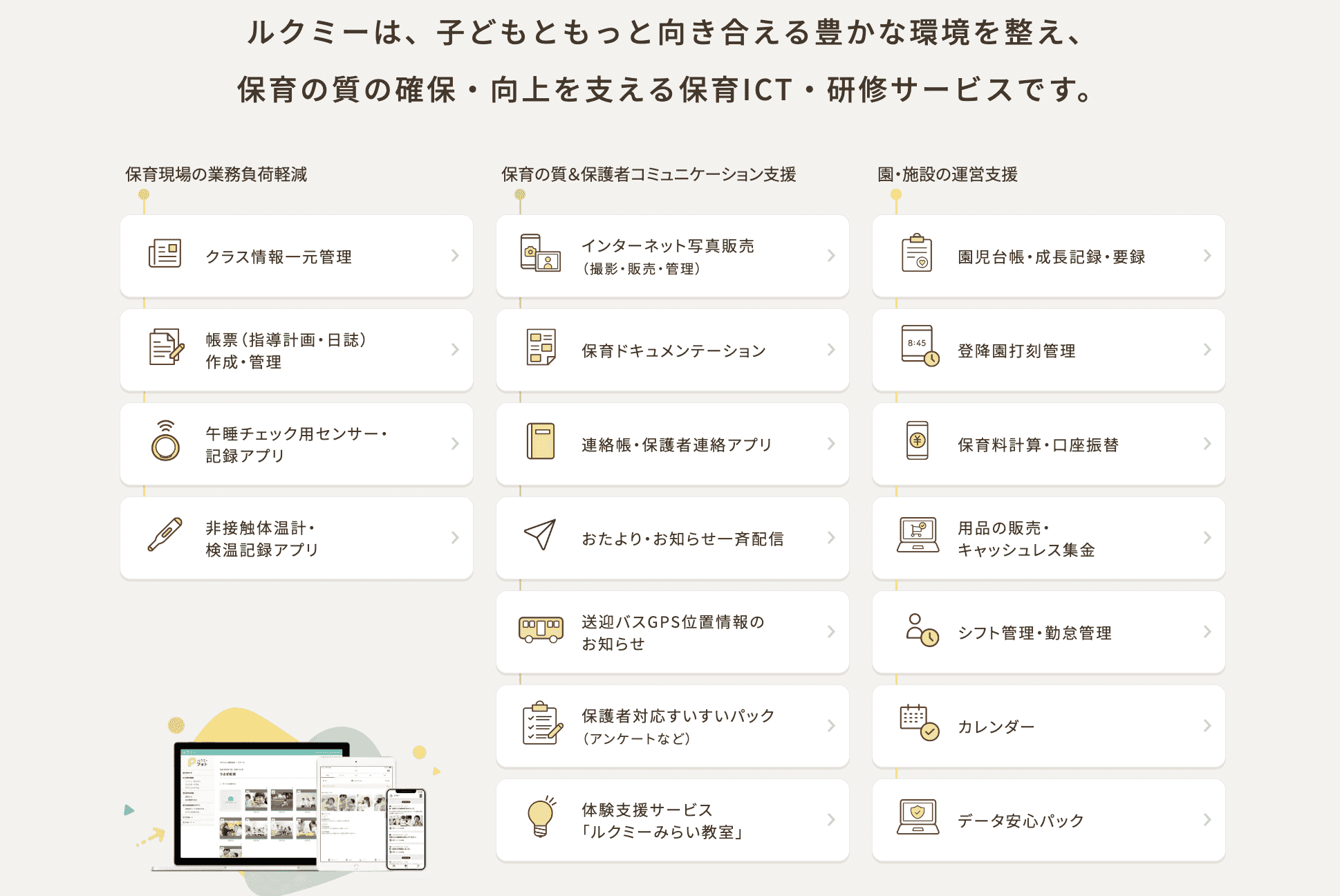

▲ルクミーは、子どもともっと向き合える豊かな環境を整え、保育の質の確保・向上を支える保育ICT・研修サービス。(画像出典:ユニファ「ルクミー」サービスページ https://lookmee.jp/ )

「現場の業務改善」だけではなく、「経営の課題解決」も同時に実現

――園の経営課題を解決するために、どのようなサービスを展開されているのでしょうか。

高浦氏: 既存サービスの延長で、経営支援につながると捉えられるものは多数あります。一方で、経営支援に注力しすぎると、コンサルティングサービスのような労働集約型になってしまいます。それは当社のやりたいフォーマットではありませんから、基本的にはサービス提供を通じて経営課題の解決につなげていきたいと考えています。

例えば、アナログな園だと園児の入退園をタイムカードで記録し、延長料金をExcelで計算しているところもあります。しかし、当社のサービスを導入すれば自動で算出することができるため、バックヤード業務を効率化することができます。また、『ルクミーフォト』というサービスは、園で撮影した写真の販売プラットフォームなのですが、家庭内では見られないような子どもの成長を親御さんに届けることはもちろん、園の様子を伝えることで、園運営の透明性向上及び信頼構築にも寄与するものでもあります。また、販売で得た収益の一部を園にお支払いして、園の新たな収益源にしていただくことも可能です。こうした形で、経営支援につなげていきたいと考えています。

その他、まだPoCレベルではありますが、「ほけいこ」に関する新規事業も模索中です。「ほけいこ」というのは、保育と稽古をかけ合わせた造語で、園のなかでお稽古サービスも提供しようとするものです。親御さんも助かりますし、園児も色々な体験に触れることができます。園としても、新たな魅力づくりになります。「ほけいこ」のサービスに限定したものではないですが、園内での子どもたちの良質な体験をサポートするサービスとして『ルクミーみらい教室』を展開しています。単に仲介するだけではなく、設計から提案、及び実施とその後のフォローまでを一貫して手がけています。

――保育業界の課題解決に挑む企業は他にもあります。御社の競合優位性は、どのような点にあるとお考えですか。

高浦氏: 当社は多様なサービスラインナップを持っており、部分競合はいても完全競合は存在しないとの認識です。多彩なサービスを基本的にはすべて、自社で開発して運営しています。開発から販売、カスタマーサクセスまでを一貫して自社で行っていることが、私たちの大きな強みになっていると考えています。

これをデータの観点から見ると、すべてのデータが連携しています。例えば、園児が登園時にカードで入室すると、その記録がマスター管理簿に記録されます。先生がその園児の体温を測れば、体温計のデータも記録されますし、今日の出来事を連絡帳にテキストで入力すれば、それも紐づいて管理されます。フルラインナップでサービスを導入いただくと、撮影された写真もIDで結びつけ、統合して管理するような世界観も実現することができるのです。

また、現場支援だけではなく経営支援も含めて、園と伴走するようなカスタマーサクセスチームを構築しています。そのため、当社のお客さまである園からは、伴走力の強さや園への寄り添い方を高く評価する声をいただくこともあります。さらに、当社代表の土岐を通じて、政府への働きかけも積極的に行っています。自社の利益だけを考えるのではなく、業界全体を改善していこうとしている点も、当社の特長だといえるのではないでしょうか。

▲2024年3月に開催されたピッチイベント「eiicon meet up!!vol.10」に登壇した高浦氏。

保護者らとの接点を活かし、「BtoB」から「BtoBtoC」へと事業拡張

――今後の戦略やビジョンについては、どのようにお考えですか。

高浦氏: 一般的に事業の伸ばし方を考える際、海外展開のような「リージョン」を変える方法や、介護世代への展開といった「世代」を変える方法が思い浮かぶと思います。しかし、当社は現時点において、その戦略を優先する考えではありません。私たちは、今の保育業界が抱える現場と経営の課題に集中し、地に足をつけて進めていきたいと思っています。

その延長として、両親や祖父母など園児を取り巻くステークホルダーに向け、当社のサービスを拡大していくことを目指しています。いわゆる「BtoB」から「BtoBtoC」へと広げていくイメージです。当社はすでに園児の保護者とタッチポイント、マネタイズポイントを持っていますから、この強みを活かして事業を伸長させていくことが当面の目標です。

――御社の事業拡大に向け、共創したいパートナー像についてお聞かせください。

高浦氏: 3つあります。1つ目ですが、「BtoB」から「BtoBtoC」へと拡大していこうとしていることから、園児の保護者などを対象としたビジネスで協働できる企業です。

2つ目が、『ルクミー』は保育業界に浸透しておらず、保育業界のDXもまだ飽和状態ではないことから、当社サービスの拡販をお手伝いいただける企業。分かりやすくいうと、代理店のような企業です。

3つ目が、「保育業界をどう変えていくか」も重要なポイントですから、自治体との協働も考えています。こうしたパートナーとともに、保育業界の課題に取り組んでいきたいと思っています。

取材後記

『ルクミー』といえば、保育の現場業務をデジタル技術で効率化するサービスというイメージを持っていた。しかし、今回のインタビューからは、同社が「現場」だけではなく「経営」の課題解決も目指していることが伝わってきた。保育業界は、少子化が進んでいることから、変化の激しい業界だといえる。この業界にどう伴走し、支援を行っていくのか。同社の今後の動きにも注目していきたい。

(編集:眞田幸剛、文:林和歌子)