- 公開:2021年12月17日

- 更新:2022年03月30日

「AUBA for Uni.」を導入し、県外企業とのオープンイノベーションを加速させる広島大学の戦略

広島大学オープンイノベーション事業本部

- コンサルティング

- プロダクト(製品)共同開発

- 共同研究

- 教育研究機関

大学・研究室がオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」を活用した企業とのマッチングにより、大学・研究室の持つ独自の技術シーズをよりビジネスとして社会実装を可能とするサービス「AUBA for Uni.」。――eiicon companyでは、同サービスのβ版を2021年9月にリリースした。導入第一号となったのは広島大学 オープンイノベーション事業本部。広島大学は、産学連携活動の盛んな有力国立大学の一つであり、2019年度共同研究金額では国立大学中10位となっている。

実際に「AUBA for Uni.」を活用することで、わずか数ヶ月間で多くの企業との出会いを実現しており、既に複数社とNDAを締結。その中には、共創が具体的に動き出しているプロジェクトもあるようだ。

「AUBAではイノベーションの実現に意欲的な企業と出会える可能性が高いです。意思決定権をお持ちの方にも同席してもらえることも多いため、建設的な打ち合わせができます」――このように語るのは広島大学 オープンイノベーション事業本部に所属するクリエイティブ・マネージャーの下田美那子氏。

今回は下田氏に加え、副統括クリエイティブ・マネージャーの安枝氏にも同席していただき、「AUBA for Uni.」を導入したことで広島大学のオープンイノベーションがどのように加速しているかを聞いた。さらには、広島大学においてオープンイノベーション事業本部が立ち上がった経緯や、これまでの活動の様子についても話を伺った。

▲広島大学 オープンイノベーション事業本部 クリエイティブ・マネージャー(非医歯薬分野) 下田美那子氏

広島大学総合科学部卒業。大手自動車メーカーで戦略企画・商品企画に約10年間にわたり従事。幅広い領域で0から1を生み出すプロジェクトを多数経験。ビジュアルを活用した情報整理が得意。

▲広島大学 オープンイノベーション事業本部 副統括クリエイティブ・マネージャー 安枝太氏

慶應義塾大学経済学部卒業。Georgetown University 経営学修士。日本産業パートナーズ株式会社(PEファンド)にて大企業のノンコア事業カーブアウト投資案件に多数関与。東証上場の電子部品メーカーをはじめ取締役として経営参画経験多。

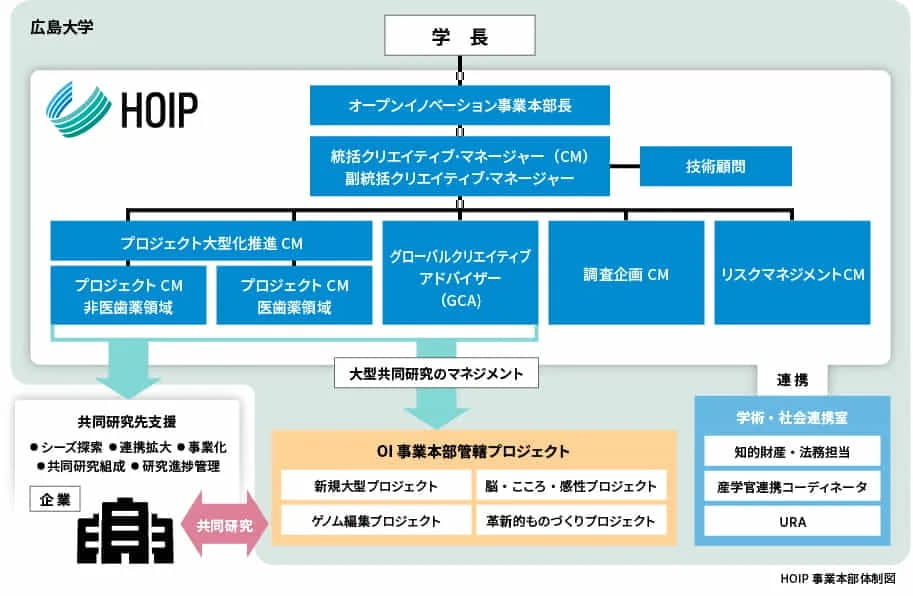

9割が事業会社出身者。広島大学のオープンイノベーション事業本部「HOIP」とは?

――それではまず、広島大学で「オープンイノベーション事業本部」が立ち上がった経緯・背景について聞かせてください。

下田氏 : 広島大学にはもともと産学連携の部門があったのですが、より共創を推進するために、学長直轄の組織として立ち上げられのたがオープンイノベーション事業本部です。

――オープンイノベーション事業本部の特徴について教えていただけますか?

下田氏 : 私を含め、メンバーの9割以上が事業会社出身という点です。それもただ事業会社で働いていたというだけでなく、ビジネスにおいて成功事例を生み出した経験を持つ方ばかり。通常、大学と企業が共創を進めていると、話が噛み合わないことも多々あるのですが、私たちはどちらでの経験もあるのでそのような事態にはなりません。大学サイドにいながら企業サイドの視点も持ってプロジェクトを進めています。

――オープンイノベーション事業本部から生まれたや産学連携の事例はありますか?

下田氏 : まず、HOIPが創設される以前の話になりますが、二つご紹介します。一つ目は、地元の大企業であるマツダ株式会社との包括的連携協定です。マツダ株式会社とは地元自治体なども巻き込んだ産官学連携の推進組織(「ひろしま自動車産学官連携会議」)を設立しました。こうした取り組みが評価され、2018年度「地方大学・地域産業創成交付金」の対象に採択、広島大学に「デジタルものづくり教育研究センター」を設置しました。同センターでは、マツダ株式会社を含む多数の企業が広島大学と協業しながら、ものづくりのバリューチェーン全体をデジタル化する研究を行っています。

二つ目は、コベルコ建機株式会社との産学連携で、2016年に包括的研究協力協定を締結。2018年4月には広島大学内に「コベルコ建機夢源力共創研究所」を設立し、2019年1月に広いキャンパスを活用して実機試験場を整備しています。

安枝氏 : オープンイノベーション事業本部創設以降で言えば、2021年5月に広島大学、Meiji Seika ファルマ株式会社、株式会社マクニカの3者で産学連携での共同研究契約を締結。本学が展開するうつ病の客観的診断・治療法や感性の脳科学研究成果を活用した「うつ病予防のデジタルトランスフォーメーション(DX)と社会実装」を目指した、大型の共同研究が進行中です。

▲学長直轄の組織として創設されたオープンイノベーション事業本部。事業会社で多様なビジネス経験を積んだ専門スタッフが在籍している。

事務局による魅力的なPR文で、県外企業との出会いをコーディネート

――では次に、「AUBA for Uni.」を導入した経緯を聞かせてください。

下田氏 : 広島県外の企業や大学とのオープンイノベーションや産学連携を進めるためです。私たちはこれまで県内の企業や大学とは積極的に共同研究をしてきたものの、県外とはあまり共創してきませんでした。そこに伸びしろがあると思い、県外企業とのネットワークをどう作るか考えている時に見つけたのが「AUBA for Uni.」です。

オープンイノベーションプラットフォームであるAUBAには既に全国の企業が登録しているため、これまで知らなかった企業とも出会えることを期待して導入を決めました。

安枝氏 : 「AUBA for Uni.」を導入したのは、学内の研究シーズを整理して、満を持してオープンイノベーションを推進していく絶好のタイミングでした。他のオープンイノベーションプラットフォームなども同時並行して活用はしていますが、稼働率が今ひとつ物足りない。そうした課題の解決も期待し、「AUBA for Uni.」を活用しはじめました。

――実際に「AUBA for Uni.」を導入してみて、どのようなメリットを感じていますか?

下田氏 : 高確率で「オープンイノベーションに意欲の高い会社」に出会えることをメリットに感じています。AUBAに登録している企業はオープンイノベーションへの意識が高く、前向きに話を聞いてくれます。意思決定権を持つ方が同席してくれることも多いので、有意義な面談ができ、スピーディーに判断できることも多いと実感しています。

具体的に言えば、飲料メーカーさんや化粧品メーカーさん、事務機器メーカーさんなどの大手企業から、IT系のベンチャー企業など、東京を中心した多くの企業さんとの打ち合わせが進んでいるところです。

――広島大学さんがお持ちのどのような研究シーズに引き合いがありますか?

下田氏 : 特にキーワードとしてよくあがってくるのが「カーボンリサイクル」ですね。本学にはカーボンリサイクル実装プロジェクト研究センターがありますので、ご紹介するケースが多々あります。あとは、感性情報の技術研究を行っている脳・こころ・感性科学研究センターについても引き合いがありますね。

――安枝さんは、「AUBA for Uni.」を活用してどういった利点を感じていますか?

安枝氏 : 私たちを担当している事務局の方からアドバイスしていただくAUBA PRページのキャッチコピーや文章作成もメリットに感じています。自分たちでPR文を作ると正確性ばかりが気になって、魅力的な文章にならないんです。AUBAに登録すると、客観的な視点でPR文の作成を支援してくれるので、見違えるように魅力的に映ります。

▲広島大学オープンイノベーション事業本部のAUBA PRページ。特徴や提供リソースなどが的確にまとめられている。

――企業を紹介してもらうために工夫していることがあれば教えてください。

下田氏 : しっかり情報を整理してお伝えすることです。AUBAの事務局の方は私たちが伝えた情報をもとに企業を紹介・推薦してくれるので、私たちの情報が曖昧だとその精度も落ちてしまいます。

広島大学は総合大学で様々な研究シーズがあり、実はこれまでそれらが整理されていなかったんですね。「AUBA for Uni.」に登録したのは、研究シーズの整理が一段落したタイミングでもあったので、しっかりと情報を伝えられるようになりました。

また、単に整理した情報を伝えるだけでなく、相手が連携・共創のイメージしやすいように伝えることも意識しています。ただ「○○という技術があります」と伝えるだけでなく「○○という技術にはこういった用途があるので、こんな企業にはマッチすると思います」と具体的に伝えるよう心がけています。

地方大学における産学連携のロールモデルへ

――最後にオープンイノベーション事業本部のこれからのビジョンや意気込みについて一言いただければと思います。

安枝氏 : 「AUBA for Uni.」を導入してみて改めて実感したのは、地方にいながら全国の企業とつながることができるので、「地方大学にマッチしたサービスだ」ということです。私たちが実績を生み出すことで、地方大学の先駆けとして産学連携のロールモデルになりたいと思っています。

さらに私たちは国内でも有数の規模を誇る総合大学ですので、しっかり研究シーズを整理して多くの企業に興味を持っていただけるように取り組んでいきたいですね。特に、今後はディープテック一辺倒ではなく、「平和の街」である広島から社会課題解決型の産学連携も増やしていきたいと考えています。

(編集:眞田幸剛、文:鈴木光平)