- 公開:2022年01月18日

- 更新:2022年01月18日

公共機関への納入実績も豊富なIT企業・オーイーシーが”課題募集型”の共創プロジェクトを始動!―3つの技術テーマを用いて社会課題の解決に挑む

株式会社オーイーシー

- ソフトウェア・システム開発

- ソフトウェア

- プロダクト(製品)共同開発

- 事業提携

- ピッチイベント実施

- ネットワーキング

- 新市場の模索

- 中小企業

- 地方発ベンチャー

大分県大分市に本社を構え、主に自治体向けソフトウェア開発で、豊富な実績を持つ株式会社オーイーシー(OEC)。同社は今回、他に類を見ない共創プロジェクトを始動する。その名も「OEC Open Innovation」。

共創プロジェクトといえば一般的に、「ソリューションや共創アイデア」を募集することが多い。しかし、本プロジェクトでは、ビジネス現場における「課題」を募集するという。寄せられた「課題」をもとに、オーイーシーの3つの技術テーマを掛け合わせて、ソリューションやプロダクトの共同開発を目指すというのだ。

【テーマ1】 「画像認識技術/AI解析技術」を活用した、ビジネス現場のアップデート

【テーマ2】 「IoTゲートウェイ GREIF」を活用したあらゆる物体稼働データの可視化・改善

【テーマ3】 「プッシュ型WEBシステム」を活用したリアルタイム情報伝達

「課題解決につながらないものを開発しても意味がない」――そう言い切るのは、同社 代表取締役社長 加藤 健氏。今回は加藤氏に「OEC Open Innovation」を始動する背景や同社の掲げるビジョン、新規事業にかける意気込みを伺うと同時に、寄せられた課題の解決に用いる3つの特徴的な技術・ソリューションについて、各担当者から詳しく話をお聞きした。

「課題解決につながらないものを開発しても意味がない」

▲株式会社オーイーシー 代表取締役社長 加藤 健氏

1981年、株式会社オーイーシー(旧・大分電子計算センター)に入社。2006年より同社 取締役。翌2007年、株式会社大分県自治体共同アウトソーシングセンター代表取締役社長に就任。その後、専務取締役をへて、2013年より株式会社オーイーシー代表取締役社長。

――まず、御社の主力事業や得意領域についてお聞きします。

加藤氏: オーイーシーは今年で55周年を迎える、大分の独立系IT企業です。自治体や民間企業、医療機関など、さまざまな領域でソフトウェア開発を手がけてきました。中でも、自治体向けのソリューション開発では数多くの実績を有しています。とくに大分県内の自治体は、当社にとって古くからのお客様。当社の成長を支えていただいた存在でもあります。

昨今では、「豊の国IaaS」と呼ばれる自治体クラウド(※1)の開発・導入にも取り組んできました。現在、大分県内18ある市町村のうち15の市町村が、共同利用という形で同じシステムを使用しています。いわば、自治体クラウドの完成形のようなものを、全国に先駆けて開発・運用したのが当社なのです。こうした実績においては自負があります。

ただ、時代はさらに変化し、現在では違う形での標準化も推奨され始めています。時代がデジタル化の波で大きく変わりつつあるので、当社としてもその波に乗っていかねばならないということで、数年前より新規事業の取り組みを開始しました。例えば、ドローン事業に挑戦したり、AI・IoT事業を始めたり、あるいは大分空港が宇宙港になったことから宇宙ビジネスにも着手しようとしたりもしています。

※1:「自治体クラウド」とは、自治体が情報システムを外部データセンターで保有・管理し、通信回線を経由して利用できるようにする取り組み。複数の自治体で集約・共同利用することで、経費削減・住民サービス向上などを図っている。

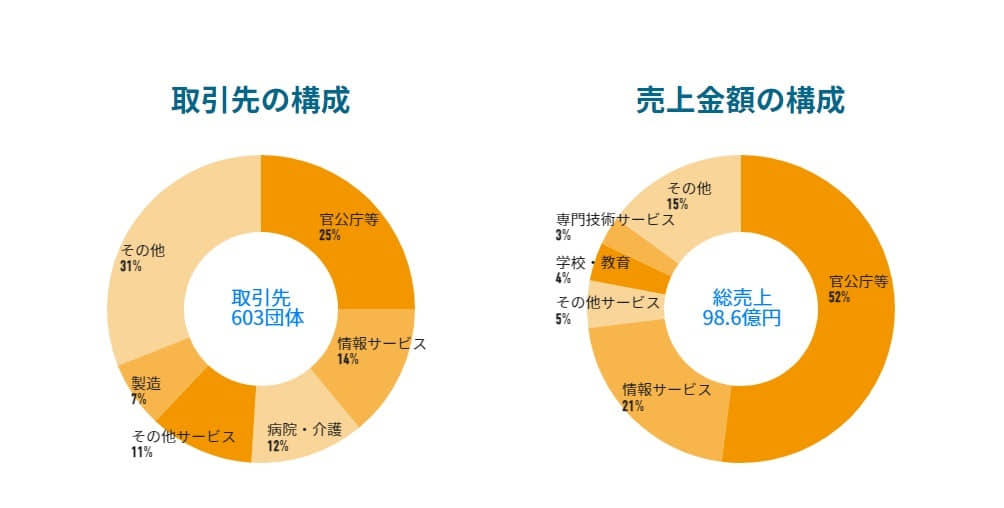

▲「業績ハイライト」より。官公庁を中心に多岐にわたる取引先にソリューションを提供している。

――最先端事業に果敢に挑戦されていますが、チャレンジしてみて得られた手応えや感触などはありますか。

加藤氏: 以前、オーイーシーといえば自治体向け受託開発を行っている地味な会社だというイメージを持たれていました。しかしそれでは、人が集まってきません。そこで、新しい時代に即応した魅力的な会社に変わっていこうと考え、新規事業に力を入れてきました。実際、取り組んでみると、同じ意志を持った人たちが集まってくることがよく分かりました。ですから「まずやってみる」――これが非常に大事だと思いましたね。

また、当社では数年前に、DX専門の組織を立ち上げましたが、その組織の中で人も育ってきています。期待していた以上に、さまざまな企業・団体と自律的につながりを生み出し、ビジネスの芽も出てきたと感じています。これらの芽が将来的に、社会課題を解決するひとつの手だてとして新しい価値を生み、会社の新たな収益にもつながるだろうと期待しているところです。

――2021年4月、新中期経営計画として「Co-Creation inspire」を発表されました。このビジョンについてもお聞かせください。

加藤氏: 「Co-Creation inspire」では、自社内にクローズするのではなく、多様な立場の人たちとつながりながら、新しい価値を創出していくことを大きく掲げています。基本方針は、既存のコアビジネスと、新規のDXビジネスの両方に注力しながら、双方の相乗効果も狙っていくこと。

既存顧客である大分県の自治体においては、システムを動かすだけではなく、新しいDXの追求もしていかねばなりません。そのためには、新しい製品・サービスの開発が必要ですし、開発したものはパッケージ化して全国展開していきたい。もちろん、自治体だけではなく民間ビジネスにも取り組みます。そこには、デザイン思考やアジャイルといった新しい発想・開発スタイルも必要になってくるでしょう。

そして、社内外の連携による共創ビジネスの拡大がまさに今回の本題です。

――今回、新たに開始される共創プロジェクト「OEC Open Innovation」は、共創アイデアではなく課題を募集します。課題を起点とする理由は?

加藤氏: 我々が目指しているのは、社会課題の解決です。課題を解決したところに、新しい製品が生まれ、そこから広がりを見せていくのだと思っています。当社とパートナー企業が力を合わせると、さまざまな製品・サービスを開発することができるでしょう。しかし、課題解決につながらないものを開発しても意味がありません。ですから課題をどんどん発掘して、我々の技術でアジャイルに開発する。課題がスタート地点になると考えています。

――このプロジェクトを通じて、どのようなことを実現したいですか。

加藤氏: できるだけ多くの企業や団体とつながりを持ち、それをきっかけとして、広がりを生んでいきたいと思っています。我々がまだ知らない、様々なニーズや課題を持った人たちと接点を持ち、一緒に解決を図っていく――こうした取り組みを通じて、オーイーシーの新たな展開やよい流れをつくっていきたいですね。

次に、寄せられた課題の解決に用いる「3つの技術テーマ」について、各担当者(上田氏、山原氏、山本氏)から詳しく話を伺った。

【テーマ1】 「画像認識技術/AI解析技術」を活用した、ビジネス現場のアップデート

▲【テーマオーナー】ビジネスソリューション事業部 ビジネス営業部 DXプロデュースグループ ビジネスデザイナー・エキスパート 山原 豊 氏

オーイーシー入社後、PG開発や営業を担当。その後、新規事業企画やプロモーション活動に取り組む。現在は、ビジネスデザイナーとして自社の新規事業立ち上げと、顧客の新規事業創出支援を担う。日本IBM主催『INNOVATE Hub Kyushu』最優秀賞受賞、日本IBM愛徳会主催『S-1グランプリ』優秀賞受賞、ウイングアーク1st主催『Datalympic 2018』準優勝、LOTTE 『INNOVATIONCHALLENGE 』優秀賞など、ハッカソン等の受賞歴多数。

――まずテーマ1「画像認識技術/AI解析技術」についてお聞きかせください。

山原氏: 画像認識・AI解析技術にはいくつかの種類があります。例えば、スマートフォンのロック解除などに使われている「顔認証」や、特定の物体を検出する「物体検出」、品目や種類をカテゴライズする「画像分類」、表情の分析をする「感情分析」などです。AIを用いた画像認識は、すでに日常生活の中に溢れています。

一方で、ある業務シーンに特化させた場合に使えるかというと、まだ使えないことが多い。ですから、私たちは様々な画像認識技術を、実際の業務現場・シーンに落とし込んで、適用していくことに取り組んでいます。

――具体的にどのようなプロダクトの開発・導入実績があるのですか。

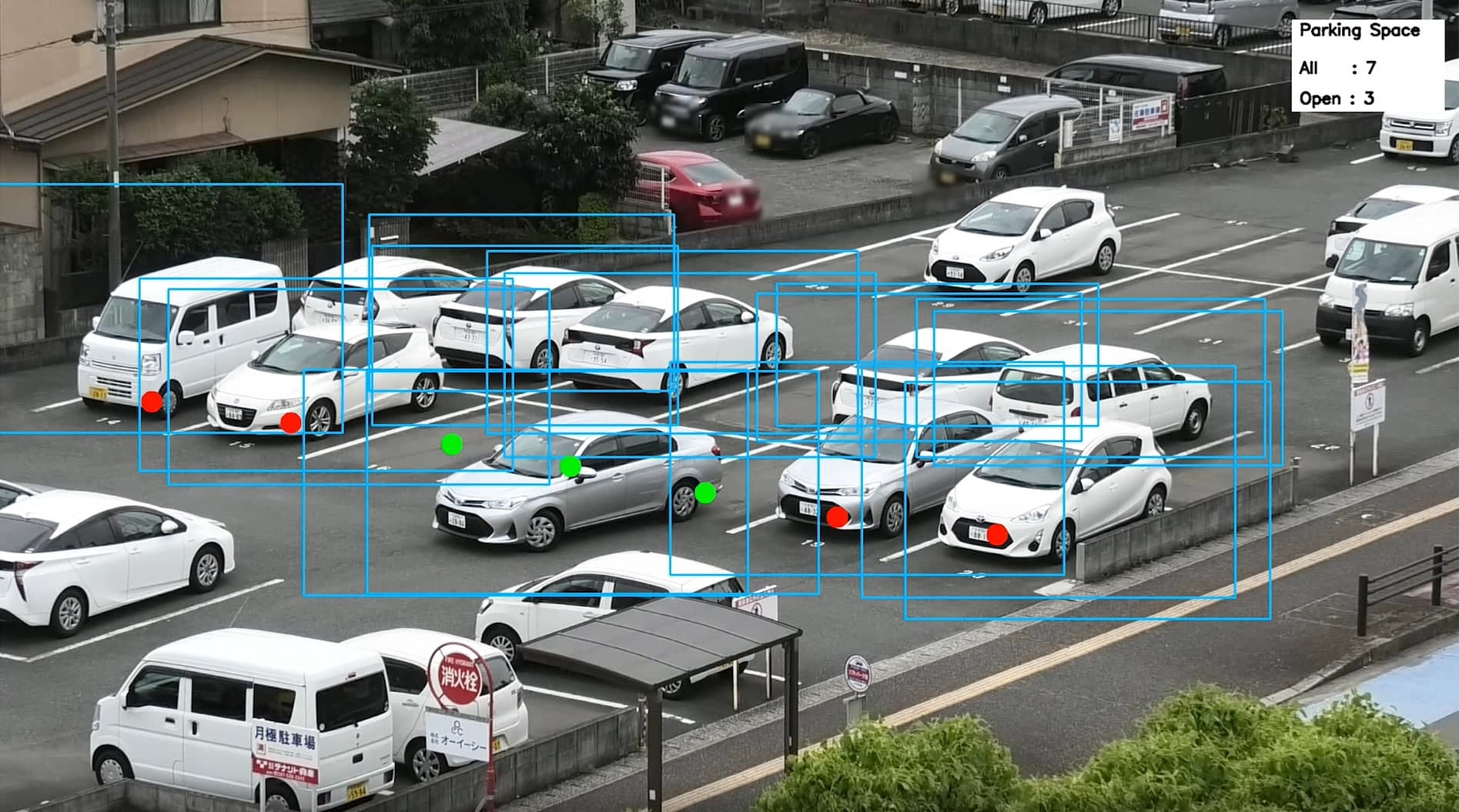

山原氏: 例えば「物体検出」では、駐車場の利用状況管理システムを開発し、ショッピングモールなどに導入しました。車がどこにあるのかをカメラで追いかけていく処理を行っています。

▲OEC独自開発の駐車場利用状況管理システム「aki-doco」。物体検出と画像識別の技術を組み合わせて開発したもので、98%以上の識別精度を誇る。屋外平面駐車場であれば、たった1台のカメラで300台もの車を識別することが可能。

また、「画像分類」では、遺失物管理システムというプロダクトを開発。落とし物の画像をもとに、それが財布なのか腕時計なのかを識別する処理を行っています。最終的に落とし物は警察に届けられますが、警察が定義する落とし物の分類に自動で識別する機能を搭載。業務効率化を図っていく仕組みになっています。

▲OEC独自開発の遺失物管理システム「pickture」。ハッカソンで出たアイデアをもとに、わずか3カ月程度でスピード開発したものだという。

――御社ならではの優位性や強みは、どういったところにあるのでしょうか。

山原氏: 私たちの優位性は、高度な技術と同時に、その技術をどうビジネスモデルに起こすかというプランニングも同時に提供できる点です。当社では、技術を追求するエンジニアとビジネスモデルを追求するビジネスデザイナーで、1つのチームを構成しています。こうした体制をとっているからこそ、スピード感を持ってプロダクトを開発し、ビジネスの現場に実装することができます。

――今回の「OEC Open Innovation」は、御社の技術で解決できる「課題」を募集し、パートナーシップを組んで共創を図るプロジェクトですが、どのようなパートナー像をイメージされていますか。

山原氏: 課題を解決する技術は私たちが持っているので、実事業をお持ちの企業さんと組みたいと考えています。実現場の課題やフィールドにおけるデータなどをご提供いただき、私たちの技術と企画・立案のプロセスを組み合わせて、イノベーションを起こしたいというのが、私たちの想いです。

ですので、事業主体の企業さんと一緒に企画を考え、実際のフィールドを使って実装し、その価値検証までを一緒に取り組んでくれるような企業さんと出会いたいですね。

――共創パートナーとともに目指したいゴールについてもお聞かせください。

山原氏: 実証実験で終わらせず、事業化することを目指しています。企画倒れではなく、リリースをして運営にのせていくところまで、しっかりと取り組みたいです。そして、まだ世の中にない新しい価値を一緒に提供する。そういった共同開発のような取り組みを、一緒にできればと思っています。

【テーマ2】 「IoTゲートウェイ」を活用したあらゆる物体稼働データの可視化・改善

▲【テーマオーナー】公共ソリューション開発事業部 ソリューションサービス部 部長 山本 修 氏

オーイーシー入社後、民間企業向け販売管理システムや在庫管理システムの開発に従事。その後、福岡支社にて大手メーカーが販売する会計システムのカスタマイズや、車両メンテナンスシステムの開発などに携わる。大分本社へと戻り自治体向け基幹システムの導入・構築、運用を経験後、現職。

――「IoTゲートウェイ GREIF(グライフ)」の特徴からお聞きしたいです。

山本氏: GREIFは屋外設置対応のIoTゲートウェイです。IoTゲートウェイは、モノ(GPSやセンサーなど)のデータを取得し、ネットワークへとデータを転送する役目を担っています。これが存在するおかげで、センサーはインターネット接続機能を持つ必要がなく、センサー自体を小型化でき、単価も安くできます。GREIFはセンサーなどから取得したデータ(入力)を必要な形式に変換し、その先に接続されているモノに出力することができるものです。

――技術的優位性は、どういった点にあるのでしょうか。

山本氏: いくつかありますが、代表的なものをあげると、まず屋外設置が可能であること。マイナス15度から60度の温度下、30%から80%RHの湿度下でも使用ができるうえに、防塵防水面でも優れています。また、OTA(Over The Air)を実装していることも特長。OTAを実装していると、無線通信を経由しソフトウェア更新を自動で行うことができます。人の操作を介さずに更新作業を実行できるため、常に最新のプログラムを利用することができるという利点があります。

それに、当社で設計・開発した製品なので、用途に応じたカスタマイズも可能です。たとえば、「GPSは省きたい」「センサーポートをもう1つ追加したい」といったニーズに柔軟に対応できます。これらがGREIFの強みですね。

▲「GREIF」のように、屋外設置が可能でOTAに対応し、外部発電入力をもつIoTゲートウェイは、非常に珍しいという。

――現在、どのような用途で使われているのですか。

山本氏: 現在、ゴミ収集車にGREIFを導入するプロジェクトを進めています。GREIFを搭載することで、例えば、ゴミ収集車の走っている位置をリアルタイムで把握することができます。「指定された時間までに、ゴミを出したのに収集してもらえなかった」というクレームが自治体に入ることがあるんですね。そのクレームに対応するため、証跡を残しておきたいという意図が背景にあります。

また、ゴミの収集量を把握することもできるようになります。収集車の開閉部分にセンサーをつけ、赤外線で投入個数をカウント。収集車が満タンになると焼却施設へと運ぶわけですが、焼却施設で車ごと体重計のようなものに乗るんです。そのタイミングで、積載量とGPSの軌跡を一緒にセンターへ送信するといった仕組みです。これらのデータがあれば、クレーム対策にもなりますし、ステーションの数を増やすといった対策にも活かすこともできます。

――「OEC Open Innovation」は課題募集型のプロジェクトですが、「IoTゲートウェイ GREIF」を使うことで、どういった現場のどのような課題を解決できる可能性がありそうですか。

山本氏: 例えば、電車やバスなど公共交通機関に設置し、二酸化炭素濃度の計測や車両混雑状況の把握をセンサー技術で行うことで、混雑回避につなげることができます。あるいは屋外設置が可能なので、例えば、水田に設置して農業用水の水量の把握をセンサーで行い、水量が足りない場合は水路を自動開閉するといったことも可能です。

もしくは、鳥獣被害対策にも活用できると思っています。GREIFは屋外設置が可能ですし、外部発電入力機能があるため、ソーラー発電とバッテリーを組み合わせれば半永久的に使えます。山間部の畑などに設置し、センサーで何かを感知したら音を鳴らしたり通報したりするシステムは、簡単につくることができます。また、建設現場などでも可能性はあると考えています。

――どのような共創パートナーと出会い、どのようなゴールを目指したいですか。

山本氏: 私たちはビジネス現場側で「どういうデータがあったらうれしいのか」が把握できていません。

ですから、どういったセンサーと組み合わせて、どのようなデータを取得し、どう分析して表現するとニーズに合致したものになるのか。そこから一緒に考えてもらえるパートナーに出会いたいと思っています。GREIFは多彩なセンサーなどの組合せや、アイデア次第で何でもできる「魔法の箱」です。ぜひ、ビジネスの現場で活かしていきたいと思っているので、興味をお持ちいただけましたらお気軽にご応募ください。

【テーマ3】 「プッシュ型WEBシステム」を活用したリアルタイム情報伝達

▲【テーマオーナー】東京本社 ソリューション事業部 デジタルイノベーション推進部 部長 兼 DX推進グループ グループ長 上田 晋作 氏

オーイーシー入社後、民間企業向けシステム開発に携わる。その後、東京本社へと異動しクラウドやAIに関連したビジネスを展開。大分本社に戻り、ソリューション事業部 デジタルイノベーション推進部を新設。その後、部署ごと東京本社へと移り、現職。

――「プッシュ型WEBシステム」とは、どのような技術なのでしょうか。

上田氏: WEBシステムといえば、一般的には「プル型」です。プル型は、ある操作を行い、それをサーバーにリクエストをして、サーバーがその結果を配信するという仕組みです。多くの場合、その形式で十分なのですが、そうではなく何らかのリアルタイムな動きを、WEB上で見たいという場合に「プッシュ型」という仕組みを使います。

一例をあげると、オークションシステムです。残り時間がわずかになると、ユーザーが連打をして、現在価格を追いますよね。しかし、ボタンを連打すると、システムに負荷がかかってしまい、止まってしまう可能性があります。それを回避するために、更新ボタンを押させない仕組みにしているWEBシステムがあるんですね。それが、「プッシュ型」と呼ばれているものです。プッシュ型は、何の操作をしていなくても、サーバー側から勝手に通知を行います。

オークションシステムの場合だと、ある時刻になると画面全体が変わってカウントダウンが始まり、誰かが入札すると情報がサーバーから自動でプッシュされます。ユーザーが連打をしなくても、画面が自動的に変わっていくのです。

――現在、オークションシステム以外では、どのようなシーンで用いられているのでしょうか。

上田氏: オークション以外では、車両の動態管理などで用いられています。プッシュ型でデータを送り、管理画面上で「今、車がどういう動きをしているのか」をリアルタイムで表示するものです。

――「プッシュ型WEBシステム」における、御社ならではの強みは何でしょうか?

上田氏: 当社にはクラウド(AWS)のエンジニアが複数名います。ですから、サーバーレスの仕組みにすることが可能です。クラウドを用いると、アクセスや管理データ量が増加した場合でも、自動でスケールしてくれます。そういった意味で、安定稼働を見込めます。クラウド関連の実績が豊富な当社であれば、リソースを気にせずスケールできるプッシュ型のシステムを、確実に導入することができます。これが私たちの強みですね。

――御社の「プッシュ型WEBシステム」を使うと、具体的にどういったことが実現可能なのでしょうか。

上田氏: 例えば、工場のダッシュボードにリアルタイムで製造数を表示したり、オフィスのダッシュボードにリアルタイムで売上を表示したりすることができます。ECサイトだと、売上がどんどんあがっていきますよね。それを、リアルタイムで表示するようなシステムを構築することもできます。

ただし、社内専用のダッシュボードだと、たくさんの人がアクセスするわけではないので、毎秒プルにしても、サーバーに負荷がかかることは少なめです。プッシュ型が力を発揮するのは、「大規模に使われるWEBシステム」で、なおかつ「ユーザーがボタンを連打して更新をしたい」といったシーン。そういったシーンがあるのであれば、プッシュ型で解決できる可能性があります。

――大人数が参加するオークションのようなシーンで、リアルタイムの臨場感を演出できるのが「プッシュ型」ということですね。「OEC Open Innovation」では、どのようなパートナーと、どのようなゴールを目指したいですか。

上田氏: 何らかの事業部やエンドユーザーさん、あるいは代理店のような立ち位置にある企業さんと一緒に、課題解決につながるソリューションを開発したいと思っています。将来的にはパッケージ化して、クラウドサービスのようなものを開発できることが理想ですね。ですので、WEBシステムで「ここにタイムラグがあって不便」「リアルタイムで情報がほしい」といったニーズがあれば、ぜひお気軽にお声がけください。

取材後記

「課題を募集する」という前例の少ない共創プロジェクト。課題解決に用いられる3つの技術・ソリューションが提示されたが、ソフトウェアの開発力と実装力に長けた同社の力を借りれば、さまざまな製品・サービスを開発することができそうだ。同社のプログラムは「課題募集型」ということもあって、応募フォームも非常に簡潔。主に抱える課題とアセットの2点を記載することで応募が可能だ。

示された3つのテーマに、自社の課題が合致するのかどうかの判断が難しい場合でも、ぜひ課題を出してみてはどうだろう。想像もしていなかった方法で、解決策を見いだせるかもしれない。

※「OEC Open Innovation」の詳細は以下よりご覧ください。

(編集:眞田幸剛、取材・文:林和歌子、撮影:加藤武俊)