- 公開:2022年02月14日

- 更新:2022年02月14日

アストラゼネカとスギ薬局で挑む「医療革命」――製薬メーカーと薬局の共創により切り拓く「未来のヘルスケア」とは?

アストラゼネカ株式会社

- 医薬品

- プロダクト(製品)共同開発

- リソース探索(技術・アイディアなどを探したい)

- 事業提携

- アイディアソンの実施

- ハッカソンの実施

- ピッチイベント実施

- ネットワーキング

- 大手企業

- 外資系企業

「患者中心」の実現に向けて、医療・ヘルスケア業界はどうあるべきか――。この難題の解決策を探るべく発足したのが、「i2.JP(アイツードットジェイピー;Innovation Infusion Japan)」。「患者中心」の実現を目指す、オープンなコミュニティである。ヨーロッパ発の大手製薬企業、アストラゼネカが旗振り役となった。

「i2.JP」発足当時の参画数は7社・団体。アストラゼネカのほか、大阪イノベーションハブ、Welby、木幡計器製作所、オムロンヘルスケア、MICIN、スギ薬局が参画した。発足から約1年を経て、「i2.JP」の組織規模は155社・団体(2021年1月末)まで広がり、その勢いは増す一方だという。

TOMORUBAでは、「i2.JP」の活動を多方面から追う「医療革命への挑戦」と題した連載企画を進めてきたが、第6回となる今回は発足当初から「i2.JP」に参画する、スギ薬局とアストラゼネカの共創プロジェクトに密着。スギ薬局といえば、発祥の地である中部エリアから、関東・関西・北陸エリアへと事業を展開し、現在では国内1462店舗(2021年12月末)を誇る「調剤併設型ドラッグストア」のリーディングカンパニーだ。

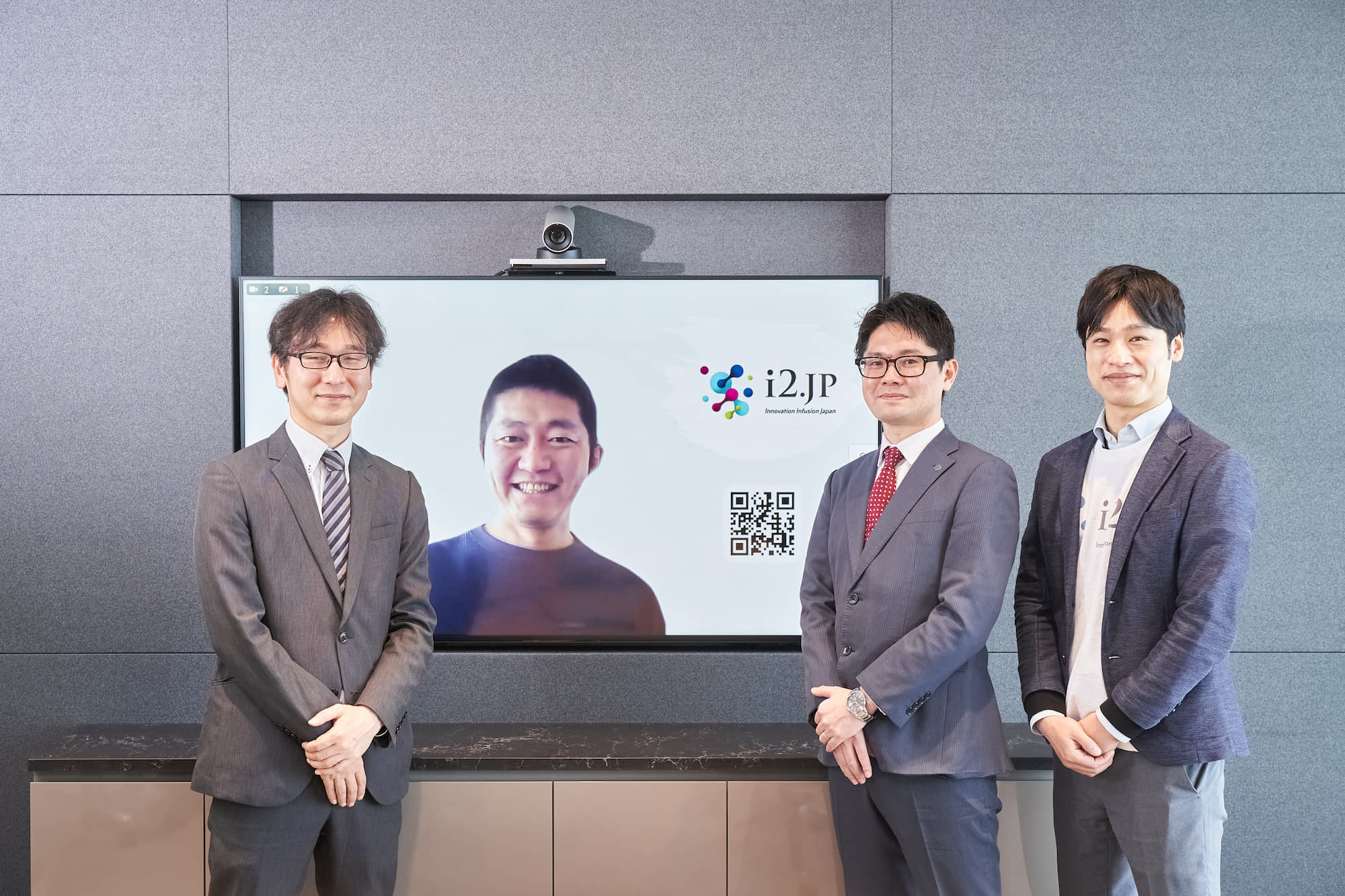

薬の開発・製造を担うアストラゼネカと、薬の小売を担うスギ薬局が、どのような共創に挑もうとしているのか。アストラゼネカとスギ薬局の代表者4名に話を聞いた。

【写真左から2番目】 アストラゼネカ株式会社 コマーシャルエクセレンス本部 Innovation Partnerships & i2.JP Director 劉 雷 氏(※オンラインで参加)

新卒でGEヘルスケア・ジャパン株式会社に入社。医療機器の研究開発や大学との共同研究に従事。その後、株式会社日本総合研究所に転職し、自動運転やフレイルをテーマとしたコンソーシアムの組成・推進に従事。スタートアップや生命保険会社などを経て、2020年1月 アストラゼネカ株式会社に入社。「i2.JP」の設立、運営をリードする。

【写真右】 アストラゼネカ株式会社 コマーシャルエクセレンス本部 Innovation Partnerships & i2.JP プログラム リード 大林 亮介 氏

新卒で画像診断薬に特化した製薬会社に入社。MRとして東海エリアを担当。その後、R&D部門の事業開発職へ異動し、他の製薬会社とのアライアンス形成や海外バイオベンチャーのライセンシング業務に従事。新事業推進部兼ITソリューション部に異動後、AI-DXソフトの施設立ち上げやクラウドベース画像診断ソフトのオペレーション構築を手がける。2021年4月、アストラゼネカ株式会社に転職し、劉氏とともに「i2.JP」の運営を担当。

【写真右から2番目】 株式会社スギ薬局 医療・調剤DX推進部 医療・調剤業務改革課 比留間 崇 氏(薬剤師)

2006年、株式会社スギ薬局に入社。2008年、ドラッグストアの店長に就任後、翌2009年より調剤部門エリアマネージャーを約10年間にわたって経験。2018年に経営企画へと異動し、トータルヘルスケア戦略を担う。2021年より現職。

【写真左】 株式会社スギ薬局 医療・調剤DX推進部 医療・調剤業務改革課 安藤 俊郎 氏(薬剤師)

病院勤務後、2011年に株式会社スギ薬局に入社。2013年より調剤部門のエリアマネージャーを担当し、その後、営業部長。2019年、経営企画に異動し、同社の新規事業を担うその際、製薬企業との協業を開始。2021年より現職。

「トータルヘルスケア戦略」を掲げ、リアルとデジタルの融合を図る

――まず、スギ薬局さんのイノベーション活動についてお伺いしたいです。

スギ薬局・比留間氏: 「トータルヘルスケア戦略」を掲げるスギ薬局では、セルフケア領域、医療・服薬領域、介護・生活支援領域という3つに分かれる分野において、リアルとデジタルの融合を図る活動に注力しています。

具体的には、メドピアさんと協業し「スギサポシリーズ」という健康促進アプリ・ミールデリバリーサービスを企画/運営を行っています。また、健康診断の結果から将来のリスクを予測する「生活習慣病リスクレポート」を提供したり、あるいは「おもてなし便」という薬と日用品を一緒に届けるサービスを始めたり、移動販売事業を開始するなどです。昨今のコロナ禍では、オンライン服薬指導もスタートしました。

▲スギサポシリーズには、歩数を測る「スギサポwalk」、食事を管理する「スギサポeats」、制限食を届ける「スギサポ deli」の3種類がある。

――非常にたくさんの新規事業を立ち上げておられるのですね。

スギ薬局・安藤氏: はい。私たちは「開発したサービスをどう活用していくか」という観点も重視しています。例えば、先ほどの「スギサポwalk」であれば、楽しく歩いてマイルを貯める歩数計アプリですが、製薬会社さんと連携して疾患の啓発に使えないかを検討し昨年末より実装をしました。その他にも「生活習慣病リスクレポート」は、健康診断の結果を同性・同年齢で分類し、「あなたは何番です」というように可視化をして、行動変容につなげるソリューションで、消費者向けのサービスから自治体・健保・企業向けのサービスなども開発しています。当社は消費者向けの調剤併設型ドラッグストアを主力事業としていますが、それらも含めて、どう組み合わせれば効果を最大化できるかを考え取り組んでいます。

患者との距離が近い薬局から見た、ヘルスケア市場の変化と課題とは

――次に、スギ薬局さんから見たヘルスケア業界のトレンドについてお聞きしたいです。昨今、患者さんの周辺でどのような変化が起きていますか。また、課題となっていることは?

スギ薬局・比留間氏: オンライン診療・オンライン服薬指導が、今までにないスピードで進んでいることが大きな変化です。コロナ禍によって受診を控える患者さんが増え、オンライン診療・服薬指導が普及しました。そうした中、スギ薬局は創業当初から病院の近くではなく、ご自宅の近くに出店するスタイルをとってきたことから、受診控えの影響も少なく、ご利用が減ることはありませんでした。ご自宅でのオンライン診療が進む中で、結果的に患者さんがお薬をとりに来る場所は、自宅の近くの薬局だったからです。

一方で、課題もあります。私たちのほうからお薬を届けるのではなく、患者さんのほうからお薬を取りに来てしまっている点では、患者さんのニーズに応えきれていません。「その場でお薬がすぐにほしい」というニーズや、「届けられないお薬がある」という事情に対して、まだ改善の余地があると思っています。最後のラストワンマイルをどうするかに関しては、私たちスギ薬局にとっても、医療業界にとっても解決すべき課題です。

――オンライン診療・服薬指導後の、薬の「ラストワンマイル」をどうするかという問題ですね。安藤さんは、昨今のトレンドについてどのような見解をお持ちですか。

スギ薬局・安藤氏: 調剤薬局という立場からお話しをすると、お薬手帳や口頭でお聞きする血液データの結果など、私たち薬剤師は「点」でのデータは持っています。しかし、自治体や健保さんのように、すべてのデータを持っているわけではありません。ここに調剤薬局の課題があったと考えています。

一方で、変化の兆しもあります。マイナンバーカードを使ってオンライン資格確認やデータ確認ができるようになったり、民間企業がPHR(Personal Health Record)を開発したりと、「線」でのデータを入手できるようになりつつあります。私たちとしては、これらのデータをどう活用していくのかが課題です。そのためには早期の法整備が必要で、それが進めばよりよい医療・セルフケアを提供できるようになると思っています。

また、ドラッグストアでは、薬の購買データだけではなく、物販の購買データも保有しています。それらを掛けあわせれば、その人の嗜好も把握したうえで、予防や疾患啓発につなげるアプローチを具体化できるのではないかという希望も持っていますね。

――薬局がどう「データ」を利活用していくかという観点ですね。製薬企業であるアストラゼネカさんは、どうお考えですか。

アストラゼネカ・劉氏: さきほど、患者さんのラストワンマイルというお話しが出ましたが、私たち製薬会社は患者さんからは遠い存在で、感覚的には100マイル程離れていると思います。医療用医薬品だと、患者さん個人へのコンタクトは、非常に複雑なコンプライアンス手続きを経なければできません。患者さんから生の声を聞くことが難しいのです。

また、患者さんと接点を持つ薬剤師さんとも、まだ距離があります。ですから、薬剤師さんとこうしたコンタクトの機会があることは、非常によいことだと捉えています。私たちはペイシェント・セントリック(患者中心)の実現を掲げていますが、比留間さん、安藤さんのお話を聞いて、スギ薬局さんは2歩・3歩、先を行っておられる印象を持ちました。非常に心強いパートナーです。

病院・薬局・製薬が一体となり、患者をフォローアップする

――両社はいつ頃、どのように出会われたのですか。その際、どういった点に魅力を感じて連携に至ったのでしょうか。

スギ薬局・比留間氏: 2020年3月に、ある企業さんを通じてご紹介いただきました。当社の課題感は、国が掲げる薬局のあるべき姿に向けて、今後、薬剤師の質が問われていくこと。とくに薬剤師の業務が対物業務から対人業務へと向かう中で、これからは人に対してのアプローチを考えていかねばならないことが課題でした。そうした中、服用離脱という社会問題も顕在化しています。(服用離脱…途中で患者さんが服用を止めてしまい、予後が悪くなってしまうこと)

服用離脱の防止を考えた際、4つの視点があると思っていました。患者、病院、薬局、そして製薬企業の視点です。この4者は現在、それぞれの視点で各々の取り組みを行っています。これに対して、4者をシームレスにつなげ、服薬期間中も患者さんをフォローアップするような取り組みを実現できないかと考えました。

アストラゼネカさんをご紹介いただいた際、製薬企業の知見を混ぜ合わせながら、一緒に患者さんのアドヒアランス(服薬遵守)向上を目指していくような取り組みができるのではないかと期待を持ったのです。

スギ薬局・安藤氏: 海外だと「ペイシェント・サポート・プログラム」という患者さんと医療従事者、製薬企業がつながって、患者さんをフォローアップする仕組みがあります。

一方で日本の場合だと、法制度の問題でうまく機能していません。ですから、製薬企業と私たち薬局が連携することで、患者さんをサポートする取り組みが実現できないか、一緒に深掘りたいという想いがありましたね。

――アストラゼネカさんは、スギ薬局さんに対してどのような期待を?

アストラゼネカ・大林氏: 私たちは患者中心の実現をビジョンに掲げていますが、まだまだ患者さんからは非常に遠い存在です。薬局を展開しておられるスギ薬局さんは、患者さんと直接的な接点があり距離が近い。ですから、ぜひ連携をして患者さんへの理解を深めたいとの考えがありました。

――2020年3月の初回面談後、同年11月に「i2.JP」が立ち上がりました。その話を聞いた際、スギ薬局さんはどのような感想を持たれたのでしょうか。

スギ薬局・比留間氏: 「ぜひ、参画させてください」という想いでした。というのも当時、ヘルスケア業界の調査はさることながら、スタートアップをはじめとした他業界・他職種の人たちとパートナーシップを組みながら新しい価値を生んでいくことが、私たちの役割でした。i2.JPはまさに渡りに船。社内でも「いい話だね」と、すぐに承認してもらえました。

患者のインサイトを掴むため、アンケートとワークショップを実施

――現在、両社でどのような取り組みを進めていらっしゃるのですか。

スギ薬局・比留間氏: まず、COPD(慢性閉塞性肺疾患)吸入薬の服用離脱が、社会的な課題となっていることから、それを防止する目的でインサイトを探るアンケートを、スギ薬局のご利用者向けに実施しました。その結果をもとに2021年2月、両社合同でワークショップを開催。ワークショップでは、当社の薬剤師も一緒になって「どうすれば服用離脱を防止できるのか」をディスカッションしました。

――両社合同での開催だからこそ、得られたメリットはありましたか。

スギ薬局・安藤氏: 社内だけで実施すると、「目の前にある課題をどうクリアするか」に考えが偏り、現実的でアナログな発想しか生まれません。今回は発想の飛んだものも含めて、「まずは発散をしてみる」という方針で、アストラゼネカさんが事前準備を行ってくれました。

その結果、もちろん現実的な案もありましたが、「実現できるか分からないけれど、実現に向けて動けたらいいよね」といった案も非常にたくさん出ました。また、ワークショップの進め方も非常に勉強になりましたね。

――アストラゼネカさんでは、よくこういったワークショップを実施されるのですか。

アストラゼネカ・劉氏: 社内では、非常に多くのワークショップを行っています。というのも、当社では営業計画を立案する際に、必ず担当する疾患領域のペイシェント・ジャーニーを作成することになっています。患者さんのペインポイントを特定したうえで、そのペインポイントを解決するソリューションの探索や企画・開発を仕掛けていくのです。ただし、今回のように他社さんを巻き込んでワークショップを行った事例は、今後より増やしていきたいと考えています。

――ワークショップから出たアイデアをもとに、どのような共創プロジェクトが始まりそうですか。

スギ薬局・比留間氏: 現在、スギ薬局が提供しているアプリ「スギサポwalk」を用いて、COPDの早期受診勧奨を促す仕掛けを一緒に検討中です。「スギサポwalk」は200万ダウンロードを誇るアプリで、歩数に応じてマイルを付与し、それをスギ薬局で使えるポイントに変換できるもの。ミッション機能を搭載しており、「あなたの悩みは何ですか」「こんな痛みはないですか」と質問を投げかけることで、ユーザーの悩みを特定できます。

この機能を使って、COPDの疾患の可能性が高い方に対し、早期受診を促す働きかけを行い、その後の行動変容まで追います。さらに、服用離脱の防止にまでつなげていくことを理想としています。

――COPDの患者さんと「スギサポwalk」のユーザーは、相性がいいのですか。

アストラゼネカ・劉氏: COPDの患者ペルソナは、70代中盤の男性で、喫煙歴の長い方が多い傾向にあります。これまでの取り組みの経験からすると、ご本人に働きかけても行動変容につながることが難しいことはわかっておりました。ですから、ケアギバーである奥さんやお子さんに働きかけてみようというのが、今回のプロジェクトのミソです。

スギ薬局・安藤氏: スギ薬局のメインユーザーは40代以降の女性。70代中盤の男性の配偶者や娘さんにあたる方たちです。ご家族からご本人に呼びかけるという間接的なアプローチが、早期受診に効果があるかどうかは、当社としても興味があります。

――なるほど。共創してみて感じるアストラゼネカさんの魅力は?

スギ薬局・比留間氏: ペイシェント・ジャーニーもさることながら、インサイトの捉え方が素晴らしいと感じました。アストラゼネカさんといえば、薬のスペシャリストだと思っていましたが、実は私たち以上に人をよく観察されています。また、スピードも非常に速いですね。

薬局と製薬の共創に立ちはだかる、「コンプライアンス・リスク」

――共創プロジェクトを進めるにあたって、障壁になっていることはありますか。

スギ薬局・比留間氏: 医療関係者と製薬企業ということで利益供与や処方誘因にならないかなどコンプライアンス面の問題がないかという点やアンケート実施の際には患者さまや医療機関への配慮などに苦労しました。

本来の目的である患者さんの治療効果最大化に対して、同じ方向を向いているにも関わらず、コンプライアンスに囚われてしまう点は、非常に苦労しています。

――今後さらに一層、壁が高くなると。アストラゼネカさんにもお聞きしたいのですが、共創プロジェクトを進めるうえで、苦労しているポイントはどこですか。

アストラゼネカ・大林氏: お話にあった通り、アストラゼネカ社内でもスギ薬局さんとのコラボレーションに関しては特にコンプライアンスチームと丁寧にすり合わせをしてきております。やはり、医療を提供する方々と、製薬企業がどのように関わっていくのか、意義のある取り組みであることは共通認識であるものの、実施に至るプロセスは慎重にならざるを得ないと感じています。

一方で、COPDという患者さん自身が気づきにくい不可逆性の疾患に対して、製薬企業としてどう取り組んでいくかも重要です。その点を強調して調整を行っています。

アストラゼネカ・劉氏: 「スギサポwalk」でのCOPD早期発見の取り組みは、実は11月の世界COPDデーに合わせて実施したいと考えていました。しかし、社内で「スギ薬局さんへの利益提供にならないか」という議論と整理が想定よりも長く時間がかかり、間に合わせることができませんでした。一方で、時間をかけて社内でしっかりとした議論と合意形成ができ、プロジェクトを呼吸の日(5月9日)に合わせて今進めています。

これ以外にも、社内の議論の結果、実施を見送ったプロジェクトもあります。実は、スギ薬局さんとは別プロジェクトとして残薬問題に一緒に取り組みたいと考え、準備をしていたのです。大量に飲み残される残薬は、日本が抱える大きな医療社会問題です。患者視点では医薬品の適正使用、社会的にみると医療経済面で様々な課題が指摘されています。近年では残薬を下水に流すと、環境に悪影響をもたらす可能性も指摘されております。誰かが回収をして、処理をしなければならない。SDGsの観点からみても、製造した製薬企業にも責任があります。

こうした考えから、残薬をスギ薬局さんと一緒に患者さんから集め、薬剤師さんから服薬指導をしていただく企画を立ち上げました。さらに回収したプラスチック素材から残薬バッグを作成し、その残薬バッグを患者さんにお渡しし、定期的その残薬バッグで服薬指導を受けていただくというプロセスで継続可能なモデルを考えていました。しかし、この残薬バッグにかかる製造コストを一部拠出することが医療者の負担すべきコストの「肩代わり」になる可能性がとの指摘がありました。長い議論を持ちましたが、このプロジェクトは一旦ペンディングとなりっております。

――そのプロジェクトは立ち消えですか。

アストラゼネカ・劉氏: はい。ただ、私は諦めていません。i2.JPに参加する複数の製薬企業や自治体など、他のステークホルダーと一緒に取り組めないか検討をしています。アストラゼネカ単体で行うと、利益提供と見なされる可能性があります。であれば単体で進めず、より公共性・中立性を保てる形にすればいいのです。ですから、もう一度、チャレンジします。解決したい根本の問題はまだそこにありますし、解決すべきだという方向性は基本的に社内外のステークホルダーで合意しています。あとはやり方を考えるだけだと考えています。

スギ薬局・比留間氏: 当社だけでなく、社会保障費が悪化している昨今において残薬は社会的な課題として解決していきたいと考えており、議論が中断した折には非常に残念な思いがありました。

スギ薬局・安藤氏: 実は、残薬というのが、冒頭からお話ししているアドヒアランスに大きな影響があります。薬剤師は患者さんに「お薬を飲めていますか、余っていませんか」と確認をするのですが、本当のことを話してもらえないことがあります。ドクターに対してもです。そうするとドクターは「これだけ薬を飲んでいるのに、症状が悪化しているので、薬を追加しないといけない」という判断をしてしまいます。つまり、薬が過量になるのです。

ですから、私たちも適切な支援を行なっていくために、患者さんが適切に飲めているかどうかを把握したい。正しく残薬を持ってきてもらうことで、認識をすることができます。それによって、正しい支援につながっていくと考えています。

――こうしたコンプライアンス・リスクの考え方の中で、イノベーションをどう実現していくべきでしょうか。

アストラゼネカ・劉氏: もちろんコンプライアンス遵守は大前提です。ただ新規の取り組みは先行事例がない場合が多く、リスクをクリアに判断する材料がないことも多いです。これは新規事業を進めていると、当然、直面する場面ですし、また特効薬もありません。やはり丁寧なコミュニケーションが大事だと考えています。コンプライアンスを含め、想定される様々なリスクを社内の関連部門で丁寧に協議し、その結果実施できると合意することができれば、今度は一体となって進めていくべきだと思います。もう一点私が強調したいのは、「ゼロリスクではイノベーションはうまれない」ということ。日本の医療業界はゼロリスク信仰依然として強いと認識しています。このマインドセットもすぐに変えることは難しいですが、アジャイルにコトを進めて、成功体験を積み上げて業界や社会に共有していくことが大事です。

薬局と製薬の共創の先に、「i2.JP」で実現したいこと

――今後の展望については、どのようにお考えですか。

アストラゼネカ・劉氏: リアルなタッチポイントを持つ薬剤師さんと一緒に、患者さんのペインポイントを理解するための活動をもっと深めていきたいです。患者さんに対して情報を提供する医療従事者には、まず医師と看護師などの病院にいる医療者がいて、それがファーストラインの防御ラインだとしたら、次のセカンドラインが薬局と薬剤師です。

このセカンドラインを越えると、次は家庭のケアギバー(家族など)ですが、ケアギバーは専門家ではありません。薬剤師さんは専門家の最後の防御壁。ですから、薬剤師さんとは様々な視点でコラボレーションを進めていきたいですね。

スギ薬局・比留間氏: 現在はCOPDの領域で取り組みを進めていますが、それ以外の領域、例えばオンコロジー領域などでも、同じような取り組みができるのではないかと思っています。

さらにいえば、 i2.JPに参加している企業さんとも連携し、副作用の検知などにも取り組みたいです。引き続き、両社が知見を集められ、最終的に患者さんに還元できるようなトライアルを、どんどん仕掛けていければと思います。

――最後に、「i2.JP」に参画を検討する方に向けて一言メッセージをお願いします。

スギ薬局・比留間氏: ヘルスケア専門ではなくても、ヘルスケアに活かせる技術をお持ちであれば、i2.JPにチャンスはたくさん転がっています。ぜひ、i2.JPに参加される皆さんには、「どうせ無理だろう」ではなくて、「無理かもしれないけれど、やってみよう」という気概で来てほしいです。そして、トライ&エラーを繰り返し行っていくことでこれからヘルスケア分野の問題解決に向かい、集合知で実用的な最適解を一緒に生み出していきましょう。

取材後記

病院・薬局・製薬がシームレスにつながり、一体となって疾患の早期発見や治療効果の最大化を目指せば、よりよい医療・ヘルスケアの実現につながる可能性はありそうだ。一方で、業界の健全性を維持するためには、ある程度の法規制も必要。ただし、厳しすぎる法規制はイノベーションを阻む障壁ともなりえる。どう緩和していくのか、議論が必要になるだろう。

i2.JPにはビジネスマッチングの機会はもちろん、ディスカッションの機会もある。「患者中心」の実現に向けて、ともに議論を行い、道筋を描きたいという強い志を持つ企業・団体は、ぜひi2.JPへ。アストラゼネカ株式会社 専用ページからコンタクトが可能だ。

(編集:眞田幸剛、取材・文:林和歌子、撮影:前手秀紀)