- 公開:2019年08月28日

- 更新:2020年12月15日

遠隔操作で動く人型ロボットが紡ぐ、新たなコミュニケーション――NTT Com×東京ロボティクスが描く“テレイグジスタンス”の未来図とは?

東京ロボティクス株式会社

- 認識処理技術

- マニピュレータ技術

- 機構(アーム・ハンド)

- 認定SU

- プロダクト(製品)共同開発

- リソース提供(既存技術の提供・特許流用の検討など)

- 事業提携

- 資金調達したい

- プロジェクト・イベント型(期間限定)での協業

- 新市場の模索

- 大学発ベンチャー

- 3カ月以内の提携希望

- スタートアップ

NTTコミュニケーションズ株式会社(以下、NTT Com)が、2019年1月から取り組んできたオープンイノベーションプログラム=「NTT Communications OPEN INNOVATION PROGRAM」。採択された6チームの進める共創プロジェクトの中身が、いよいよ8/29に開催されるイベント「OPEN INNOVATION DAY」でお披露目される。

今回eiiconでは、その中のひとつである、「テレイグジスタンス(テレプレゼンス)・ロボットを活⽤した遠隔地における専⾨作業の実現」について、テーマオーナーであるNTT Com・中蔵氏と、共創パートナーとして採択された東京ロボティクス・坂本氏にお話を聞いた。

遠隔地から自身の体の一部のようにロボットを動かすテレイグジスタンスは、商業化前夜とも言われており、各社がその技術向上にしのぎを削っている。“現地に行くことなく”、ロボットを介して作業が可能になることで、解決できる問題や切り拓ける未来は数多くありそうだ。――本記事では、両者がプロジェクトにかける想いやプロジェクトの進捗、さらに現時点で見えてきた課題や描くビジョンについてお伺いした。

![]()

【写真右】 NTTコミュニケーションズ株式会社 技術開発部 主査 / 博士(メディアデザイン学) 中蔵聡哉氏

【写真左】 東京ロボティクス株式会社 代表取締役社長・創業者 / 博士(工学) 坂本義弘氏

ロボット×通信による、テレイグジスタンスへの挑戦

――まず、「テレイグジスタンス」をテーマとして提起した理由を、テーマオーナーであるNTT Com・中蔵さんにお伺いしたいです。

NTT Com・中蔵氏 : NTTはもともと、電話を通したコミュニケーションを事業としてきた会社です。遠隔コミュニケーション技術は日々発展し、今ではビデオ通話で顔を見ながら話せるようになっています。私は今後、もっとできることが増えていくべきだと思っていて、テレイグジスタンスは、まさに未来のコミュニケーションを実現する技術だと考えています。たとえば、遠くにいる人とロボットを介して握手をしたり、ハグしたり、ハグするとその温かみが伝わってきたり…。

21世紀の通信会社は、こういうものをつくるべきだと。そう考え、自分でもロボットをつくってみましたが、やはり専門ではないので限界があります。そこで、ロボットの専門家を探して一緒に協力して進めたいと思い、プログラムを通してこのテーマを提起したんです。

――中蔵さんは、どんなきっかけでテレイグジスタンスに興味を持つようになったのですか?

NTT Com・中蔵氏 : 昔から『攻殻機動隊』(士郎正宗による漫画、後に映画化)がすごく好きで(笑)。漠然と「将来こんな世界が実現したらいいな」と思っていました。テレイグジスタンスについては、東京大学の舘先生(舘暲氏/東京大学名誉教授)が1980年代頃から提唱されていましたが、私は大学院に入る頃まで知りませんでした。

修士までは人工知能応用論という研究をしていたんです。テレイグジスタンスに関わる直接的なきっかけとなったのは約4年前。社会人ドクターを派遣する会社の施策で、舘先生のもとで研究する機会を得たことです。

舘先生の研究室はロボット工学が専門で、ロボットをつくる研究は非常に進んでいました。一方で、ロボットやVRの分野での進み具合と比べ、ネットワーク面での研究はあまり進んでいないという印象を持ちました。私はNTT出身なので通信に知見があります。ロボットに通信を絡める研究をすれば、研究室に役に立てる部分もあるだろうし、研究成果を会社に持ち帰って、ビジネスにすることもできるだろう――そう考え、ロボットと通信を組み合わせる研究を始めました。

![]()

――中蔵さんは、テレイグジスタンスの第一人者でもある舘教授のもとで研究したご経験をお持ちなんですね。では、坂本さんにお伺いします。坂本さんは、どういう理由からこのプログラムに応募しようとお考えになったのですか?

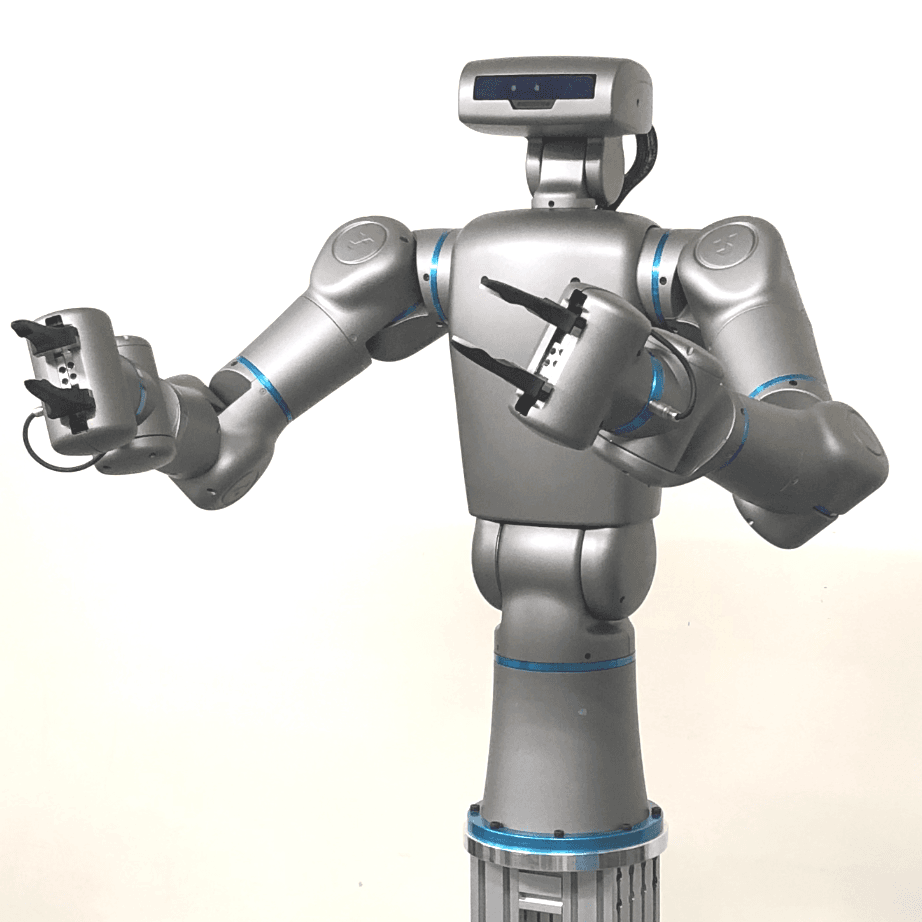

東京ロボティクス・坂本氏 : 当社の事業内容からお話しすると、東京ロボティクスは人型ロボットをつくっている会社なんです。現状のお客さまは主に研究機関で、研究用のロボットを販売しています。今、さまざまな研究者たちが、ロボットとAIを組合せて、組立や料理ができる知的なロボットにトライしていますよね。われわれも、他社と組んでPoC(実証実験)を進めていたりはしますが、ほかにも考えうるアプリケーションがあるのではないかと。そう考え、何か実用化につなげる道はないか、模索は続けていたんです。

そんな中、たまたまeiiconのページ上で、NTTコミュニケーションズさんのプログラムを見つけて、「これしかない」という思いで応募しました。われわれがつくっている人型ロボットは、人間と同じくらいのサイズで、同じくらいの力が出て、同じような関節構成なのが特徴です。人間の身体と1対1でマッピングするような構造のロボットなので、もちろん自動化という用途でも使えるんですが、人間がロボットを動かすテレイグジスタンスとは、とても親和性が高いと感じました。こういった共創プログラムに参加するのは初めてでしたが、「NTTコミュニケーションズさんが持つ通信・VR技術と、われわれのロボット技術が組み合わされば、すごいものができるんじゃないか」という期待を持って応募しましたね。

――なるほど。そもそも坂本さんは、なぜロボットの分野で起業をしようと?

東京ロボティクス・坂本氏 : 私は大学時代、ロボットの研究室に所属していたので、ロボットに興味があったんですよね。ロボットを研究しようと思ったきっかけは、サークル活動で極真空手をやっていて、身体というものをすごく意識していたからです。入った研究室は「身体からくる知能」をテーマにしている研究室で、ロボットを絡めて身体と知能を考えていくことに、非常に興味を持ちました。身体知の研究を修士課程まで続け、博士課程では、より実用的なロボットのための屋内GPS、移動ロボットをテーマに研究をしました。その後、研究室の後輩でハードウェア設計に詳しい共同創業者の松尾と出会い、今の会社を創業したという流れです。

――坂本さんは、人間の身体やロボットに強い興味をお持ちなんですね。中蔵さんにお伺いしますが、プログラムには複数社から応募があったと聞いています。東京ロボティクスさんを共創パートナーに選ばれた理由は?

NTT Com・中蔵氏 : 東京ロボティクスさんがお持ちの、ロボット分野での高い技術力が一番の決め手でした。ロボットについて知見のある方と、ゼロから完成度の高いものをつくりたいと考えていたので、自社でロボットをつくっておられる東京ロボティクスさんと組めば、高い水準に達することができると思いました。

東京ロボティクス・坂本氏 : 当社は創業4年半なんですが、基礎技術を継続して高めてきたという自負があります。特に「制御の技術」と「ハード」のクオリティを磨いてきたので、そういった点で選んでいただけてうれしいですね。

![]()

シリコンバレーと東京で、プロジェクトがスタート

――2019年2月に中蔵さん・坂本さんが直接お会いになってから、どのように共創を進めてこられたのか、共創プロジェクトの進捗について教えてください。

NTT Com・中蔵氏 : テレイグジスタンスに限らず、技術的な開発は、まず仮説を立てて、つくってみて、検証をするというループをまわしていくんですね。今回、プログラム期間が1年弱ということを考えると、「1回目のループを回すところまでだな」と思いました。新たにロボットをつくる時間はないので、まずは東京ロボティクスさんの既存のロボットと当社の技術を組合せて、ちゃんと組み合うかを検証するところまでをやる計画を立てました。

実質、4月からのスタートだったんですが、実は私、4月から6月までシリコンバレーに出張することが決まっていて。せっかくなので、アメリカから遠隔で日本のロボットを操縦して、実験データを取りためようと。ですから、4月の頭にまず実験ができるところまで作って、6月まではデータの取得をし、遠隔から実際に動かす際にどんな課題があるのかを洗い出すことに集中しました。

――かなり遠距離でのスタートですね!アメリカから遠隔操作で日本にあるロボットを動かしてみて、どのような手ごたえがありましたか?

NTT Com・中蔵氏 : アメリカから通信しようとすると、大きな通信遅延が発生するんです。だいたい100ms(1/10秒)ぐらいの遅延が発生するのですが、そうするといろんな問題が出てきます。たとえば、ヘッドマウントディスプレイに映像を出すんですが、その映像が日本から送られてくるのに少し時間がかかります。HMDに映像を表示するのが遅れると酔ってしまうんですね。また、動かそうとしたときは近くに誰もいなかったのに、動かした後に子どもが近づいてきて当たってしまうとか、じゃんけんをしてもすべて後出しに見えてしまうとか…(笑)。遅延によるさまざまな課題があります。遅延の問題は大学でも研究していたので知見はあったのですが、実地でも確認ができました。

――なるほど。

NTT Com・中蔵氏 : また、いろんな場所で試してみました。同じシリコンバレーでも、マンションのケーブルテレビのネットワーク、大学のネットワーク、オフィスのネットワークなどです。論文調査やネットワークシミュレータでの検証だけではなく、生のデータを取得でき、実際どうなるかを試せたことは、アメリカで得たひとつの収穫でしたね。

日本に戻ってきてからは、技術開発を進めながら、坂本さんと一緒にビジネスプランを練っています。いろんな業界の方に会ってヒアリングをしながら、実用化の道を探っているという段階です。

![]()

目指すは、汎用テレイグジスタンス・ロボット

――ヒアリングを通して、見えてきた気づきや課題はありますか?

東京ロボティクス・坂本氏 : 「テレイグジスタンスでできること」と「お客さまが求めること」、さらに「採算が合うかどうか」、この3点がかみ合う必要があるので、正直なところ苦労しています。人型ロボットの価格って、現段階で高級車よりも高いんですね。さらに器用なことをやらせるためにハンドをつくると、それだけでも軽自動車ぐらいの価格です。なので、ハンドではなく簡易的なもので代用したり、片手だけにしたり、用途やニーズに合わせて、どういう風にテレイグジスタンス・ロボットを適応させていくかを探っているところです。

それと、中蔵さんとも先日議論した話なんですが。――機械の世界には、もともと特定の用途でしか使えない専用機がありました。そんな中で、どんな用途でも使える汎用機が出てきて、プログラムさえ変えれば、どこにでも使えるというのが産業用の汎用ロボットです。近年ではそこに知能も入ってきて、より汎用性が高まっています。テレイグジスタンスも同じようになると思っていて、われわれが目指すのは、汎用テレイグジスタンス・ロボットだね、と。ブルドーザーも運転するし、車も運転する、化学プラントでバルブも回せる――そういう未来の汎用ロボットをつくっていこうという話をしています。

NTT Com・中蔵氏 : 専用機は特定の用途においては非常に使いやすいんです。一方、汎用機はいわば十徳ナイフのようなもので、「(特定の用途では)専用機に性能が劣る」という見方をされると厳しい。ヒアリングをしていて思うのは、専用機は特定の機能しか備えていないから、価格面も抑えられるんですね。一方、汎用機を目指す場合、そういった専用機と勝負していくことになるので、最初のフェーズは結構厳しい。ただ、これさえあれば何でもできるという汎用機をつくれたら、かなり大きなビジネスになると思います。

東京ロボティクス・坂本氏 : いろんなところで実証を進めて、技術力を高め、汎用性が高まってきたら、数も出るのでコストも下げられます。われわれがまずやるべきことは、技術開発と同時に、いろんなアプリケーションを明確にしていくことだと考えています。

![]()

オープンイノベーションの“横のつながり”が推進力に

――坂本さんは、こういった共創プログラムに参加するのが初めてとのことでしたが、このプログラムの魅力や参加して得た気づきなどがあれば教えてください。

東京ロボティクス・坂本氏 : プログラムは初めてですが、共同でPoCを進めているところは何社かあります。各社いろんな風土があるんですが、NTT Comさんはオープンマインドで、自由にやらせてもらえる点が大きな魅力ですね。なおかつ、進め方も非常に合理的で、手順を追って進めていけます。そういった点は、NTT Comさんの良さだと思います。

加えて、プログラム事務局の方も、ヒアリング先をご紹介いただいたりと、積極的にバックアップしてくれます。ひとつ驚いたことが、数年前にはなかった“横のつながり”のようなものができていることです。各大企業の中にオープンイノベーションを担当する部署があって、各社の担当者同士でオープンイノベーション仲間のような横のつながりもできている。ですから、とても話が早いんです。打ち合わせもすぐにセッティングしてもらえるので、とても驚きました。

NTT Com・中蔵氏 : 社外も含めたオープンイノベーションの横のつながりは、確かに非常にありがたいですね。テレイグジスタンスのような、見たことも聞いたこともない、得体のしれないものに対して、ワクワクして聞いてくれる人って少ないじゃないですか。忙しいビジネスパーソンだと「俺、忙しいんだけど…」となりがちです。でも、オープンイノベーションの横のつながりで紹介してもらった方たちって、「何それ、おもしろそう」と興味を持って聞いてくれますし、一緒に考えてくれます。

東京ロボティクス・坂本氏 : ベンチャーってやはり知名度がない分、門前払いをされてしまうことが多い。窓口が分からなくて、ホームページの問い合わせフォームからメールを送っても、なにも返ってこなかったり…。それが当たり前なので、ヒアリング先を紹介してもらえる点では、とても助かっています。

テレイグジスタンス・ロボットが実現する未来の世界

――今後、テレイグジスタンス・ロボットを社会実装していくことで、どのような世界を実現していきたいとお考えですか?

NTT Com・中蔵氏 : 当面の目標としては、ロボットや操縦システムをしっかりつくり込むこと。違和感なくロボットを動かせるレベルに持っていくことですね。たとえば、現在の実装だとまだ触覚がないので、ロボットが物を触っているかどうかすらわからない。それだと物を操作することが難しいので、力を返せるようにもしたいです。それができたら、先ほどお話した遅延の問題も解決していきたい。時間と資金さえあれば解決できる問題もあるので、プログラム期間が終了しても継続し、まずは満足のいくレベルのテレイグジスタンス・ロボットを完成させたいです。

もっと先の世界観という話では、私、京都出身なんで家族も友人も京都にいます。私は東京にいるんでなかなか会えないのですが、たとえば祖母の家にロボットがあって、祖母が困っていたら東京から遠隔でロボットを介して助けてあげれるようになったらうれしいですね。また、最終的には五感全てを実装し、味覚も嗅覚もある状態にして、京都にいる友達とロボット越しに飲み会ができると、本当に『攻殻機動隊』の世界みたいになってくるので(笑)、そういう世界を実現したいと思います。

――坂本さんはいかがですか?

東京ロボティクス・坂本氏 : 会社のビジョンとして、少子高齢化に対応していくこと、単純労働や危険作業をロボットに任せることで、人間が創造性を楽しむ仕事に専念できる世界をつくることを掲げています。ですから、ロボットにやれることを増やしていくことが目標です。少子高齢化が深刻化する中で、ロボットを活用したいというニーズは高まっています。それと危険な作業は誰しも嫌ですよね。そういう意味では、われわれのやりたいことと、世の中のニーズはマッチしているんです。ですから、実社会で活用できるロボットを、できるだけ早く世の中に送り出したいですね。

NTT Com・中蔵氏 : テレイグジスタンスでは、少子化の話もありますし、移民問題の緩和についても指摘されています。たとえば、仕事のある国に行かなくても、自国にいながらロボット越しに他国の建設作業ができるようになれば、両者にとってメリットは大きいです。そういった側面から見ても、テレイグジスタンスには、計り知れない可能性があると確信しています。ですから、中長期的な視点を持って東京ロボティクスさんと一緒に、テレイグジスタンスを使った未来のコミュニケーションを追求していきたいです。

![]()

取材後記

飽くなき探求心を持つ2人の博士による、テレイグジスタンス・ロボットへの挑戦。これが実現すれば、人命に関わる危険地帯での作業が遠隔で行えたり、家族を遠くからサポートできたり、あるいは地球にいながら宇宙を歩く体験も可能になるかもしれない。想像すれば夢は膨らむばかりだ。本共創事例については、8/29に開催されるNTTコミュニケーションズ主催のイベント「OPEN INNOVATION DAY」でも発表される。当日は、ロボットアームを展示するほか実演ムービーも用意されているという。興味がある方は、ぜひ会場へと足を運んでほしい。

撮影場所(大手町プレイス28F CommBASE)

(編集:眞田幸剛、取材・文:林和歌子、撮影:加藤武俊)