- 公開:2023年02月06日

- 更新:2023年02月06日

日本製紙、ユニチカ、大昭和紙工産業など5社が登場!――富士市が取り組むOI事業に参画する企業に、共創の狙いや描く理想の未来像を聞く

大昭和紙工産業株式会社

- 紙・パルプ

- 包装資材

- プロダクト(製品)共同開発

- 共同研究

- リソース探索(技術・アイディアなどを探したい)

富士市は「デジタルツールを活用したCNFオープンイノベーション促進事業」を推進している。ものづくりのまちとして発展を遂げてきた富士市は、植物由来で環境にやさしく、同市の基幹産業である紙・パルプ産業とも関連の深い新素材CNFに着目し、2019年3月に「富士市CNF関連産業推進構想」を策定。同年11月には同推進構想に基づき会員制の「富士市CNFプラットフォーム」を設立した。

同プラットフォームは、CNFの実用化に向けた支援をはじめ、用途開発の加速、関連産業の創出・集積を図るための産学金官などの連携・ネットワーク構築などに注力してきた。現在、企業・団体、個人など186の会員(※2022年12月21日 現在)が活動を広げている。

今回、ビジネスマッチングやオープンイノベーションによるCNFの実用化・社会実装をますます加速すべく、デジタルツール(AUBA)を活用し、広くパートナー企業を募集。複数社の応募の中から書類審査を経て、そのホスト企業として富士市CNFプラットフォーム会員の「東洋レヂン株式会社」「大昭和紙工産業株式会社」「ユニチカ株式会社」「日本製紙株式会社」「相川鉄工株式会社」の5社が取り組みを開始した。

・東洋レヂン株式会社 募集ページ https://auba.eiicon.net/projects/35188

・大昭和紙工産業株式会社 募集ページ https://auba.eiicon.net/projects/35190

・ユニチカ株式会社 募集ページ https://auba.eiicon.net/projects/35216

・日本製紙株式会社 募集ページ https://auba.eiicon.net/projects/35200

・相川鉄工株式会社 募集ページ https://auba.eiicon.net/projects/35195

――そこでTOMORUBAでは各社の担当者にインタビューを実施。共創にかける思いや提供できるリソース・アセット、共創パートナー像やこれから活動予定などについて詳しく聞いた。

※関連記事:工業製品から日用品、食品まで、無限の応用可能性を持つ素材「CNF」の利活用――産学官約180の会員を擁する「富士市CNFプラットフォーム」を運営する富士市のオープンイノベーション事業の全貌

【東洋レヂン株式会社】 3Dプリンター向けプラットフォームの構築を実現させたい

――まずは貴社の事業をご紹介ください。

井出氏 : 大きく分けて2つの柱があります。一つは、医療機器・医療部品のプラスチック成形及び着色・混錬。もう一つは医療機器で、ブランド「SOMANIKS」を立ち上げて患者様の痛みの軽減に取り組んでいます。CNFとの関連でいうと、プラスチックで培った混錬技術を応用し、3Dプリンター用のフィラメントを開発しました。

▲東洋レヂン株式会社 井出康太氏

――3Dプリンター用のフィラメントに着目したのはなぜですか。

井出氏 : 今、時代は大量生産・大量消費から、個々のニーズを満たすものづくりに移り変わってきています。そうした中、個々のニーズを形にするものとして3Dプリンターに大きな可能性を感じています。フィラメントの研究・開発に当たっては、富士市から静岡大学の先生の紹介を受け、産学官の連携で進めました。

――では次に、今回のプログラムに参画した背景や、期待していることなどを教えてください。

井出氏 : 3Dプリンターは非常に魅力ある機器ですが、国内ではあまり広まりを見せていないのが現状です。当社では地元の工業高校などと一緒に3Dプリンターのプロジェクトを開始ししようとしていますが、ビジネスでの利用はまだまだといったところです。今回のプログラムに参加することで、より多くの人がもっと身近に3Dプリンターを使用する社会の実現を目指したいと考えています。

――貴社の開発したフィラメントにはどのような特徴がありますか。

井出氏 : 3Dプリンターの一般的な原料はもろかったりニオイがきつかったりします。当社のフィラメントはその点を解決しており、また、想定していた完成品に近いものが作り出せるのが大きな特徴です。

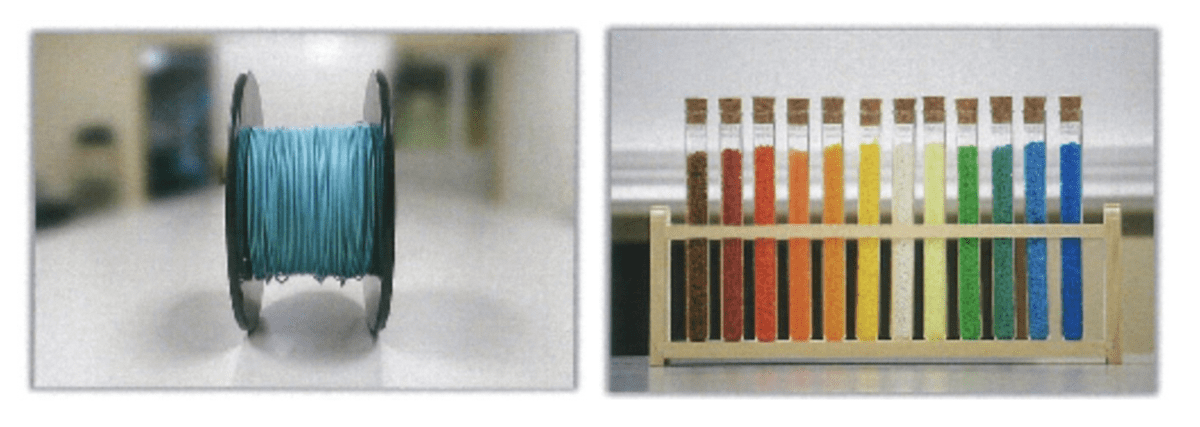

▲東洋レヂンが開発した3Dプリンターフィラメント。

――フィラメント以外に、貴社と共創する上で提供できるリソースについてお聞かせください。

井出氏 : 当社はプラスチックの着色や混錬に強みを持っています。社内には独自の実験機もあり熟練の腕を持つ職人もいますので、「こういう色を持たせたい」「こういう機能を付加したい」などの要望にお応えできます。

――3Dプリンターの普及を目指しているとのことですが、共創ではどのようなことを実現したいとお考えですか。

井出氏 : 素材の提供者や設計者、デザイナーたちが集う3Dプリンターのプラットフォームを作りたいと考えています。プラットフォームを訪れれば、造形依頼などができ自分の作りたいものが作れるとなるのが理想ですね。

――共創パートナーとしてはプラットフォームの構築などに知見のある企業となるでしょうか。

井出氏 : そうですね。まずはプラットフォームをWebで立ち上げ、その後は業種・職種を問わずさまざまな方たちと3Dプリンターを通じて共創を行っていきたいと考えています。当面はBtoBになると想定されますが、やがてBtoCにも着手して、将来的には一家に一台3Dプリンターという社会が実現されれば嬉しいです。

【大昭和紙工産業株式会社】 カラーCNFの新たな用途を探る

――まずは貴社の事業をご紹介ください。

鈴木氏 : 当社は1940年の創業の紙加工品のメーカーです。紙袋や紙加工製品の製造販売などを行っています。肉まんの下敷きや紙コップ、お惣菜などに使われることもあり、意外と身近なところにも当社の製品が使われています。強みの一つが紙への染色です。この技術を応用し、独自のカラーCNF「十二単CNF」を開発しました。

▲大昭和紙工産業株式会社 鈴木遥子氏

――オープンイノベーションに取り組む背景を教えてください。

鈴木氏 : 当社は独自のカラーCNFを開発しましたが、一方で、用途開発が進んでいません。色のついたCNFでどのようなことができるのか。私たちは普段、紙業界の中で活動していますので、どうしてもものの見方が固定されます。その結果、気づけないことや見過ごしていることが多くあるはずです。オープンイノベーションを通じて、業種・職種を問わず多くの方たちの意見をお伺いしたいと思っています。

▲予め染色したパルプを原料とすることで、さまざまなカラーを持ったCNFを開発している。

――現在までに、共創で作り上げた製品などはあるでしょうか。

鈴木氏 : 富士市からの依頼で、ノベルティを手がけました。SDGsの円を模したバッジで、色の部分に当社の技術が用いられています。このほか、具体的な製品化には至っていませんが、CNFのシートも作りました。CNFは水を含んでおり、その水を分離すると紙のようなシートになります。そうした技術を持つ企業と開発を進めました。

――さまざまな企業と出会いたいとのことですが、共創のゴールとしてイメージしていることはあるでしょうか。

鈴木氏 : そうですね。他業界とのつながりが不足しているのが当社の大きな課題ですので、まずはその点を解消し、私たちにはない技術や用途との出会いを果たしたいです。当社が提供できるリソースはカラーCNFですので、色を活かしてどのようなことができるのか、一緒に探っていければ嬉しく思います。また、必要に応じてCNFの分析や解析も行っていく予定です。

――今後のスケジュール感についても教えていただければと思います。

鈴木氏 : できれば1年以内にカラーCNFの用途を開発したいと考えています。現在当社はCNFに非常に力を入れているので、用途の可否も含め、パートナー企業さまと共に突き詰めていきたいですね。仮にうまくいかなくても、用途開発をする過程で新たな知見が得られれば、当社としては一つの成果だと受け止められます。

【ユニチカ株式会社】 環境面にも実用性にも優れたCNFの特性を活かし、製品化を試みる

――まずは貴社の事業をご紹介ください。

中井氏 : 当社は創業130年の歴史を持ち、「暮らしと技術を結ぶことによって社会に貢献する」ことを経営理念として「人々の生活と環境に貢献し、社会的存在感のある企業」を目指しています。事業領域はフィルム・樹脂・バイオマスプラスチックなどの高分子、活性炭繊維・高機能多孔板・ガラスクロスなどの機能材、衣料・生活雑貨・寝装などの繊維の3つで、CNFは高分子事業として手がけています。

▲ユニチカ株式会社 中井美穂氏

――今回、富士市によるCNFオープンイノベーション促進事業に参画した理由や背景、共創で実現したいことを教えてください。

中井氏 : CNFはバイオマスという点を強調されることが多いですが、樹脂と複合することで多様な機能性を持たせることができる魅力的な素材です。環境面はもちろんのこと、実用面でも大きな力を発揮するでしょう。

そうした面を世の中に伝え、アッと言わせる製品を開発できればと考えています。当社としてもこれまでに学会、展示会、HP、プレスリリース、新聞発表を通じた不特定多数へのコンタクトにトライしてきました。

しかし、なかなか共創や製品化に至っていないのが現状です。CNFに興味を持ってもらっても、製品化への取り組みを始めると目線が揃わないことが少なくありません。そうしたこともあり、今回のプログラムには大きな期待を寄せています。

――貴社が提供できるリソースをご紹介ください。

中井氏 : CNFを配合したナイロン樹脂を開発しました。CNFを当社の重合技術を活かした独自の手法でナイロン6に複合化しました。この方法は化学処理をしないCNFを用いるため、よりサステナブルなことが特徴です。

その上、高剛性かつ軽量でサステナブル、摩擦に強いなどの特性を持つ素材として活用していただけます。軽量でありながらガラス繊維を入れた材料と同じような特性を持たせることが可能です。また、研究所や製造現場との連携を図り、ニーズに応じた素材を提供することもできます。

▲独自の重合プロセスによりCNFを均一に分散させた次世代ナイロン。上画像は、射出成形片の外観。

――どのような企業と共創を進めたいとお考えでしょうか。

中井氏 : 当社は材料メーカーなので、エンドユーザーとの接点がなかなか得られません。このため、エンドユーザーとの接点を多く持つ企業と共創できればと考えています。

具体的には、生活雑貨、アウトドア、自転車、スポーツ関連、精密機器関連、機械部品などを想定しています。また、広く環境に関心のある企業に対して当社の素材は有効性が高いと考えられますので、少しでも興味を持てばぜひお声がけいただければと思っています。

今回のオープンイノベーション促進事業を通じて1件でもパートナーシップを結び、1年目である程度の形にして2年目で改良、3年目には量産までいければ理想的です。

【日本製紙株式会社】 バイオマス素材の社会実装を、共創で成し遂げたい

――まずは貴社の事業をご紹介ください。

矢田氏 : 当社グループは「木とともに未来を拓く総合バイオマス企業」を掲げ、長年にわたり木を育み、紙を造り、暮らしや文化を支える製品を提供してきました。再生可能な森林資源の価値最大化を目指し、木材の優れた特性を引き出した多彩な製品やサービスを提供し続けたいと考えています。

事業としては新聞用紙、印刷用紙、段ボール原紙をはじめ、ティシューなど家庭紙、紙パック、化成品などの製造を行っています。研究所を東京都北区王子、埼玉県東松山市、山口県岩国市、静岡県富士市に構え、それぞれ特徴のある新素材の開発などを行っています。

その中で、富士市の「富士革新素材研究所」は、2017年にCNF研究所として発足し、CNF「セレンピア®」、機能性パルプ「ミネルパ®」などを世に送り出しています。

▲日本製紙株式会社 富士革新素材研究所 矢田実氏

――共創で実現したいことや、CNFオープンイノベーション促進事業の参画の背景を教えてください。

矢田氏 : ご存知のように紙の需要は年々減っており、紙を主事業としていた当社には事業構造の転換が迫られています。紙の新たな使い方を模索すると共に、培ってきた木質バイオマスを応用し、さらに高度な技術でより良いものを作ろうと試みています。その一つがCNF(=セレンピア®)です。

一方で、当社の事業は素材作りがメインで、用途開発に十分な知見があるとは言えません。バイオマス素材を社会実装するためには、製品化を手がける方たちとの共創が欠かせないでしょう。用途開発を得意とする企業とパートナーシップを結び、要望を聞きながらCNFの性能や品質を調整する。そうしたキャッチボールをして製品を開発していければと考えています。

――セレンピア®にはどのような特徴がありますか。

矢田氏 : セルロースの繊維を極限まで細くしました。シングル・ナノのサイズの細さにすることで、CNFが持っている本来の特性を最大限に発揮できます。具体的には、強度が高い、水中で特徴的な粘度を示す、熱による寸法変化が小さいことなどが挙げられます。

――セレンピア®を活用した共創事例はあるでしょうか。

矢田氏 : 富士市さんから市内のお菓子屋さんを紹介していただき、どら焼きを作りました。CNFの特性がどら焼きをよりおいしく変化させることは、大きな発見でした。このほか、他の企業様や研究機関との共創を通じ、CNFを配合すると、プラスチックを強くしたり、タイヤやベルトの燃費性能向上が期待できることもわかってきました。

▲富士市の菓子メーカー・田子の月が発売するどら焼きに、セレンピア®が採用された。

――セレンピア®の他に、どのようなリソースが提供可能でしょうか。

矢田氏 : 当社は木質バイオマスに関わってきましたので、木質バイオマスのハンドリングにはノウハウがあります。培ってきた知見や技術を活用していただけます。

――今後どのような企業と共創したいと考えているでしょうか。

矢田氏 : これまでまったく縁がなかった業界も含め幅広い企業の方とお会いし、魅力あふれるCNFという素材の可能性を共に探っていきたいです。

――いつまでにどのようなことを実現していたいですか。スケジュール感も教えてください。

矢田氏 : 出会う企業によって変わってくると思いますが、テーマ毎にまずは1年で5社前後とパートナーシップを結び、具体的な取り組みを始めるのが理想と考えています。

【相川鉄工株式会社】 CNF製造機器の新たなマーケット開発を目指す

――まずは貴社の事業をご紹介ください。

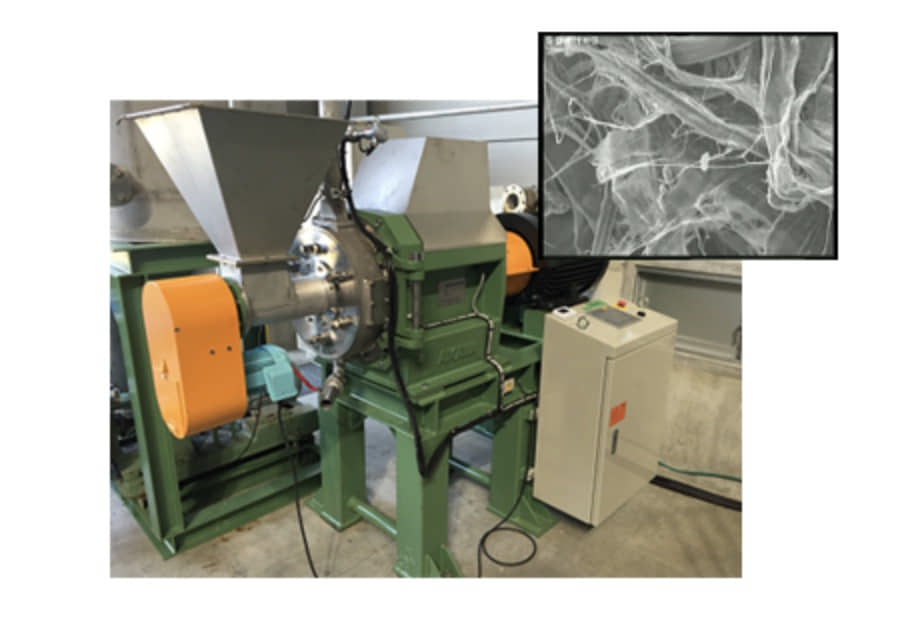

山村氏 : 当社は古紙リサイクルプラント、抄紙関連機器、機械解繊CNF製造設備などの開発、設計、製作、販売を手がけています。リサイクルに関わる製紙原料調成機器では国内のトップクラスのシェアを持ち、地球温暖化問題対策、紙のリサイクルに貢献しています。

木材パルプ繊維を目的の紙製品に合った特性に調成する機械や、古紙原料に含まれる異物を除去し、精選古紙パルプを製造する工程の機械を製造しており、これらの製紙原料調成用機械をすべてラインナップしている、国内でも稀有な存在です。

▲相川鉄工株式会社 山村延彦氏

――CNFオープンイノベーション促進事業の参画の背景を教えてください。

山村氏 : 紙を使うことが減り、市場が縮小していることが大きく影響しています。現在、当社が長年蓄積したノウハウを活かして新規事業の開発に注力しており、CNFを扱うのはその一環で、2021年にはCNFの製造試験を行う設備を設置しました。当社の技術を活かしながらこれまでの市場はもちろんのこと、新たな市場にも展開したいと考えています。

▲相川鉄工では、CNF製造の解繊工程にリファイナー、除塵工程にスクリーン利用を適用。より効率的なCNF製造を実現すべく研究開発を行っている。

――共創にどんなことを実現したいですか。

山村氏 : 正直なところ、どんな未来があるか、どんなことが実現できそうか、あまり見えていないのが現状です。CNFに大きな可能性を感じている一方で、十分な展開ができていません。用途開発が進んでいない大きな要因の一つとなっているのが製造コストです。費用をどのくらいかけられるのか、そうしたことを知りたいと思っています。

CNFは細かくすると製造コストが上がりますが、それほどの細かさは必要ないというケースもあり、そうなれば製造コストは抑えられます。今回のオープンイノベーション促進事業を通して、多くの企業の方の意見を伺いたいです。

――共創のパートナーのイメージはあるでしょうか。多くの企業と話してみたいということですが、現段階で興味のある業種や職種があれば教えてください。

山村氏 : コスト面については、CNFを扱うことの多い商社さんからお伺いできるかもしれません。ただ、それも現状で想像できる範囲でのことなので、私たちがあまり考えていなかった業種の方にも積極的にアプローチをいただければ嬉しく思います。

――今後のスケジュールとしては、どのようにお考えですか。

山村氏 : 目指す未来が十分に見えない中ではありますが、まずは一社、年内に共創できる企業との出会いを果たし、今後手がけていくことを明確にしたいです。

取材後記

CNFという素材に特化したオープンイノベーションが富士市を舞台に行われている。ホスト企業として参画する各社からはCNFの可能性や新素材にかける強い思いが伝わってきた。バイオマスでありながら多様な機能を持たせられるCNFは、まさに時代に合った素材と言えるのではないか。それぞれが開発した製品には、独自の強みがありこれからの展開に大きな期待が持てる。少しでも興味を持ったら、積極的に応募し、共創で可能性を切り拓いてほしい。

■特集ページはコチラ

https://auba.eiicon.net/topics/140

(編集・取材:眞田幸剛、文:中谷藤士)